どうも、マルタです。

僕はこのサイトの他にも、「数学Xファイル」というラジオをSpotifyで配信しているのですが、そこで以下のような質問をいただきました。

自分も数学全くできません。 1から教えて欲しいです。高校生の数学は小数と分数の計算等や比等をやっています。どうしてもできないです。 難しく考えてしまいます。どうすれば良いですか?

いやぁ、こういった質問をいただけるのはとても嬉しいですね〜^ ^

今回は、いただいた質問にお答えしたいと思います。

数学力が高まる5つの方法

とは言え、僕は別に東大行ったとか、数学を専門的に研究している!みたいな実績はないですが、

一応社会人になってガチめに趣味で数学をやってはいるので、僕の言える範囲でお答えできればと思います。

質問にもあるように「1から教えて欲しい」とあるので、僕なりに回答しようと思います。

まず大きく次の3つのポイントは重要です。

- 定義をおさえる

- 数式の一行一行を理解する

- 問題を繰り返しやってみる

1.定義をちゃんと押さえることが最重要

何よりも重要なのは、「定義をしっかりおさえる」ことです。

これはほんとに重要だと感じています。

僕は、1年満たないぐらいですが、塾講師をやっていました。

いろんな応用問題などを解説していましたが、一見難しそうな問題も、よく見ると、定義の積み重ねなんですね。

もちろん受験問題などになると、また毛色は違うのでしょうが、少なくとも、全ての数学の問題は、定義を積み重ねてきたものと言えます。

僕は大学の専門数学に取り組んでいますが、やっぱり定義がすべてです。

ですので、まずは定義をしっかり押さえることは大事かなと思います。

そうすれば、自然と理解が深まるように思います。

じゃあ、定義をおさえるって具体的にどういうこと?って話ですが、たとえば「小数と分数の計算等や比等をやっています。」と質問にあるのですが、この「小数」、「分数」の定義は何か?

またそれらが持つ性質は何か?というのが、理解できているか?になります。

例えば、分数の定義で言えば、

- ある数 a を、ゼロでない数 b で割った形 a/b で表される数。

- a:分子(numerator)

b:分母(denominator) - b≠0

- 分子・分母が整数の分数は有理数。

または比率の定義であれば、

- 2つ以上の数量の大小関係を、同じ単位で比較して表すもの。

- a : bは「a の b に対する比」といい、a/bで表される。

- b≠0

性質

- a : b=a/b= k で表される

忘れている、または曖昧だなと思ったら、教科書を見直す。

そして、確認して理解する。

それを繰り返して、定義が自然とパッと言えるようになったら良いと思います。

2.数式の一行一行を理解する

次に大切なのは、

数式の一行一行をちゃんと理解しているか

これも意外と見落とされがちですが、本当に大事な視点です。

もっと平たく言えば、式変形に理由を言えるか?がポイントです。

これまでの数学の授業では、あまり式変形そのものの解説はないと思うのですが、式変形は必ず何かしらの定義や定理などを用いて変形しています。

つまり、式変形の1つ1つには理由があるし、意味があるんですね。

ですので、式変形の1つ1つに、あの性質を使ってるな、この定義からこう言えるんだな、と確認できれば良いかなと思います。

逆を言えば、「この変形はちょっと曖昧だなぁ」とか「なんとなくわかった気がするけど…」って部分を放置しないこと。

そういった曖昧な部分を明確にしていくことが、理解の精度を高める鍵です。

僕が数学の先生から教わったことで、「違和感は神様からのギフトだよ。大切にしなさい」と、あります。

数学って、わかることが楽しい!というのもありますが、個人的には、わからないことを見つけることの方がはるかに楽しいと感じています。

なんか、深海を泳いで、お宝探す、みたいな感覚なんですよね笑

まぁこの感覚は、あくまで僕のケースなので、受験控えててそれどころじゃない!

という可能性もありますが…苦笑

ただ、どちらにしても、曖昧な部分などは放置せず、式変形を一個一個、説明できるようになるのが大切です。

ちなみに、これは定義やそこから導き出せる性質を押さえておけば、できるようになります。

3.問題を繰り返しやってみる

定義と、一行一行の理解ができたら、何か問題を繰り返しやってみることをオススメします。

この問題は、なるべくなら、自分がミスした問題とか、少し難しい問題が良いでしょう。

簡単すぎたり、難しすぎたりする問題は

もしテストや受験などを控えているのであれば、まずはできなかった問題を重点的に取り組むと思うので、繰り返しやってみてください。

以上3つのポイントをご紹介しましたが、つまるところ

最終的なチェックポイントとしては、

- 問題をみた時、あるいは教科書を読んだ時に、言葉の定義がわかるか?(忘れていたら、振り返る)

- 式変形の1行1行を理解できるか?

- 回答を見ずに、自力でスラスラ解けるか?

これができたら、ひとまずその問題は「クリア」です。

間違えてもいいから、まずは自分の力で解いてみる。

それができるようになるまで、同じ問題を繰り返してOKです。

以上が、数学力が向上する3つのポイントになります。

逆にこれは注意!

逆に、数学力向上の妨げになり得る、注意事項をご紹介します。

参考書はあれこれ使わない

まず、絶対にやってほしいのは、なんでも良いので数学の本1冊をマスターすることです。

いろんな参考書などに手を出さないことです。

数学は暗記!は要注意

「数学は暗記」という意見ももしかしたらあるかもしれません。

数学ができる人ほど、実は暗記している傾向があります。

ですが、これは注意が必要で、

数学を暗記している、というよりは、粘り強く理解しようと努力したら、結果的にほぼ覚えているというケースが多いですね。

【補足】かなり数学力が身に付くプラスアルファの方法

これはもし余裕があれば、という感じですが、

立って考えてみる

いろいろ考えてみても、わからないところがあれば、立ち上がって考えてみることをオススメします。

僕も、考えてわからないときは、立ち上がります。

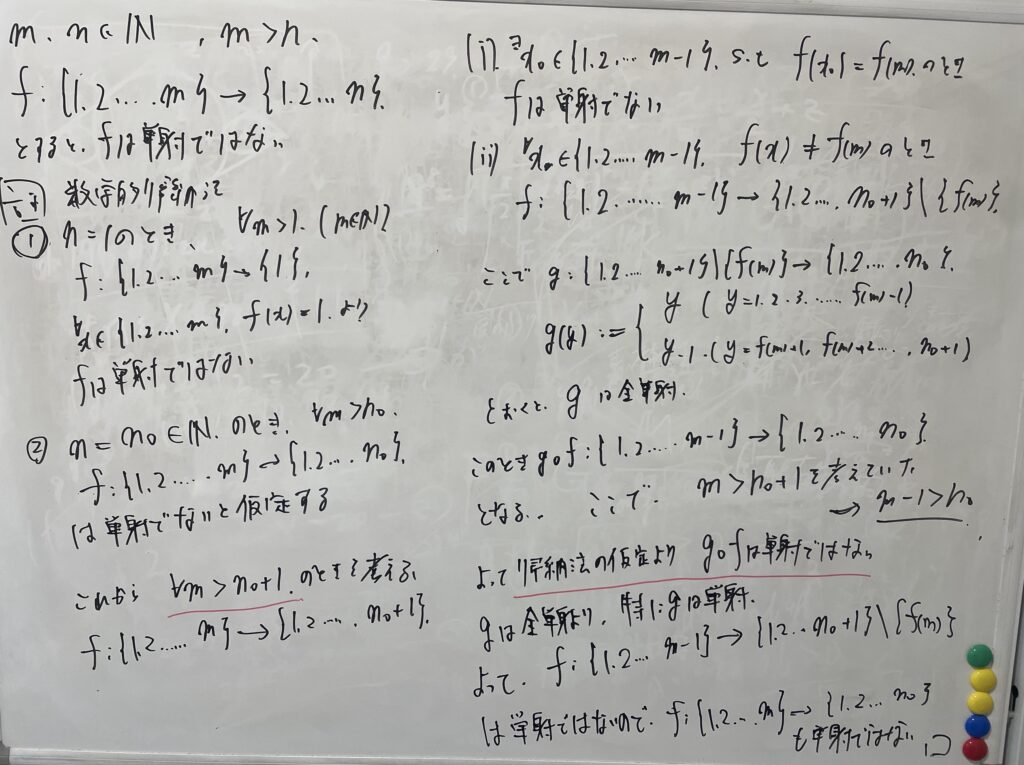

そして、自分の場合はホワイトボードがあるので、そこにいろいろ書いてみるんですね。

こんな感じ↓

すると、わかった!というケースが割と多いです。

問題を“解く”だけじゃなく、“作ってみる”

ちょっと応用的な話になりますが、

自分で数学の問題を作ってみるのは、かなり効果があります。

これ、やってみると分かるんですが、かなり深い理解が求められるんです。

ちなみに、僕は「容疑者Xの献身」という映画に登場する、「幾何に見えて実は関数の問題」のセリフを聞いて、問題を作ったことがあります。

もし興味があれば↓

なので、もし余裕があれば、自身で問題を作ってみると良いです。

もちろん難しく考えなくて大丈夫です。

数字をちょっと変えてみる、とか、そういった簡単なところから始めてOKです。

誰かに説明する(これ最強!)

最後に、これは僕の中でもかなり強くオススメしたいことなんですが、

誰かに説明することが、最強の学習法です。

どれだけ自分の中では「理解したつもり」になっていても、いざ他人に説明しようとすると、

「あれ?これってどう言えばいいんだろう…」

「この部分、自分もちゃんとわかってなかったかも」

といったように、自分の理解が欠けている部分穴気づけるんですよね。

ちなみに、自分はYouTubeで大学数学を解説するチャンネルをやっているのですが、自分では理解しているつもりになっていても、実はまだまだ理解に及んでいなかったことって山ほどあります。

ほんと、ビビるほどあって、毎回神秘的な気持ちになります。笑

相当効果があるので、ぜひやってみてほしいですね。

ちなみに、もし説明相手がいないとか、誰も乗る気じゃない笑、とか、

そういったときは、YouTubeやブログ記事に書いても良いでしょう。

- YouTubeで発信してみる

- ブログ記事に書いてみる

など、自分以外の“誰か”に向けて表現するだけでもOKです。

誰かに伝えようとする意識そのものが、理解を深めるんです。

まとめ:数学ができるようになるための5つのポイント

最後に、今回の内容をまとめます。

- 定義をおさえる

- 数式の一行一行を理解する

- 問題を繰り返しやってみる

- やってはいけないのは、いろんな参考書に手を出すこと

そして余裕があれば、

- 立って考える

- 自力で問題を作成してみる

- 誰かに説明する

これらを意識して取り組んでみると、数学に対する感覚が変わってくるはずです。

ということで、今回は「どうすれば数学ができるようになるのか?」について解説してみました。

少しでも参考になれば嬉しいです!

PS.余談ですが…

大前提としての話ですが、健康的な生活を送ってください。

食事、睡眠、入浴、体を動かしたり、楽しんだりなど、こういっためっちゃ当たり前ですが、そもそも基盤がないと、頭も働かなくなったりするので…。