どうも、丸田です。

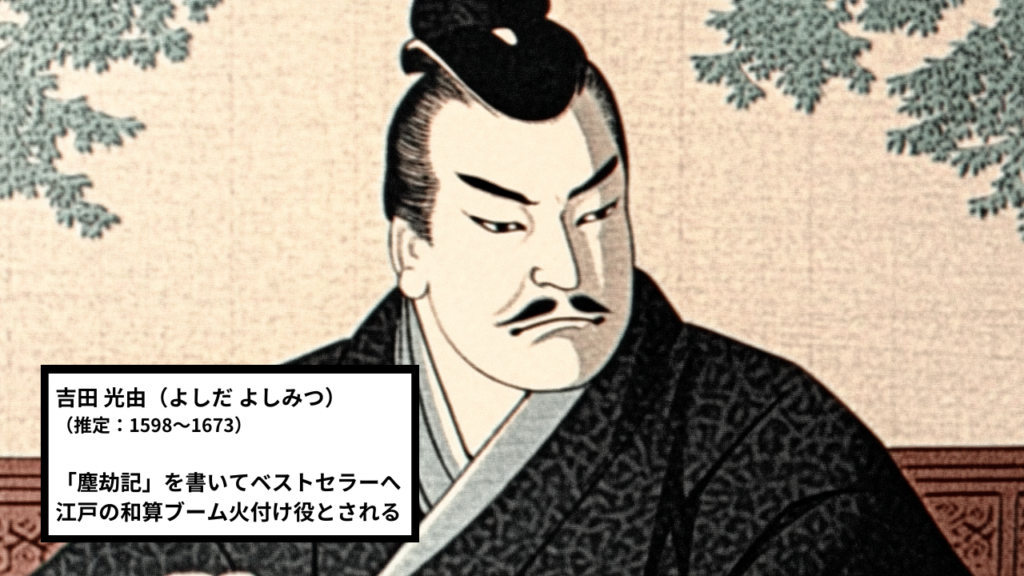

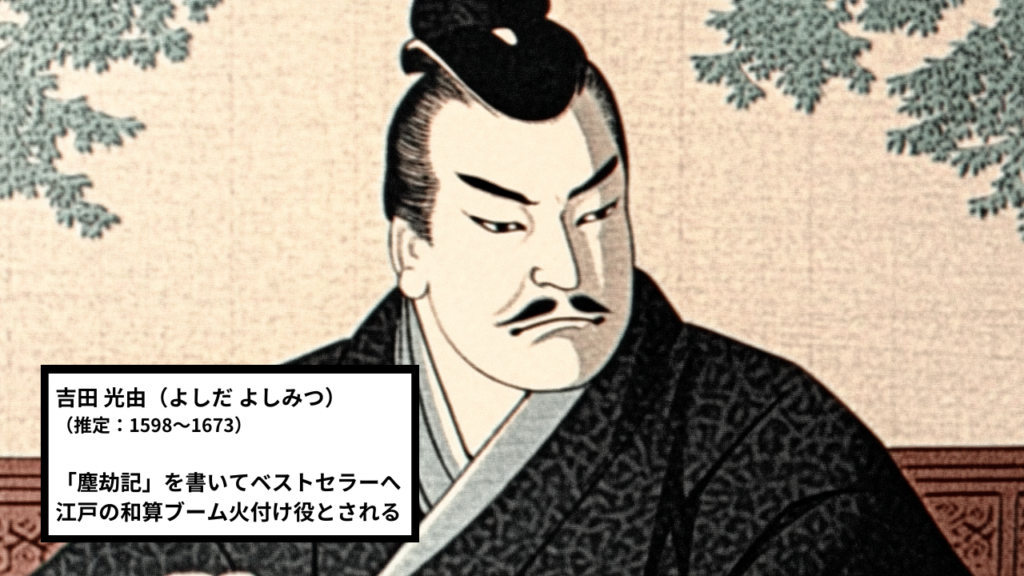

今回は日本の数学文化を花開かせた、ベストセラー作家であり数学者の「吉田光由(よしだみつよし)」をご紹介します。

こちらの記事では、江戸時代の数学文化は、現代の我々が思う以上にユニーク、かつ高水準だったという話をしました。

その文化の仕掛け人こそが今回ご紹介する、吉田光由なのです。

そう考えると、彼めっちゃすごいですよね〜。

江戸初期、数学がまだ人々の手に届きづらい学問でした。

そんな中、彼は「塵劫記」という、数学を実生活に結びつけるまさに実用書を出版しました。

この本が大ベストセラーとなり、数学を多くの人たちにも使えるように普及させ、さらには多くの数学研究者を生み出したのです。

吉田光由は、角倉一族の一員として金融・貿易で巨万の富を築きながらも、並外れた教養と志を持ち、実践的な応用数学を切り拓きました。

かなり徳高き人物なのです

ということで、この記事では吉田光由の生涯からたどり、そして塵劫記の魅力やその影響力などをご紹介していきます。

吉田光由の生涯について

光由は慶長3年(1598年)、京の豪商・角倉一族に生まれました。

光由の父は足利将軍の医師を務めたこともあり、学問を重んじる家風のもとで育ったと言われます。若くして海外交易に携わり、多くの西洋書や数学書を持ち帰り、自家に伝えて回ったそうです。

そんな完成された人格の持ち主を父親に持つ、光由もまた人格者となってゆくのでした。

超優秀な技術屋として活躍!

光由が世に名を轟かせたのは、素晴らしい数学的な発見…ではなく、なんと1624年の水道工事がきっかけでした。

水道工事?と思うかもしれませんが、実は光由は技術屋なんですね〜

寛永元年(1624年)、光由は京都の北嵯峨(きたさが)地方の水はけ改善を目的とした「菖蒲谷(あやめだに)水道工事」を担当します。

角倉一族がこのような工事を手掛けるのは珍しくないのですが、「菖蒲谷(あやめだに)水道工事」は光由にとって初の仕事。

プレッシャーもハンパなかったはずですが、彼は思い切って前例のないアイデアをぶち上げます。

そのアイデア確かに画期的だったものの、測量も計画も超絶精密を要求される一大プロジェクト。

お家の重鎮たちは「本当に大丈夫?」とゴーサインを渋ったそうです。

イメージするなら、新人の初現場に、めっちゃ難易度高い仕事を任せるようなものです。

それでも光由は一族を説得して工事に着手。見事に工事は大成功!

農民の悩みを解消しました。

この功績から、光由は優秀な土木技術者として高い評価を得るのでした。

塵劫記を出版!空前の数学大ブームの到来!

光由は、科学や数学などにも関心を持っていました。

その証拠に、彼は江戸~大坂間を何度も往来し、学問や技術情報を交流を図り、弟たちにも深い数学知識を伝えていたと言われています。

そのような数学的な活動もしていく中、ついに寛永11年(1634年)。光由が書いた1冊の本が日本中に大きな衝撃を与えました。

その本の名は「塵劫記(じんこうき)」。

この『塵劫記』、一言で言えば「町人のための数学の入門書」です。

それまで算術とは、役人や商人、または限られた知識人だけが扱ういわば“お堅い学問”でした。

しかし、吉田光由はこの閉鎖された数学を解放したのでした。

彼は、日常生活に即した問題を塵劫記に盛り込みました。

たとえば「年貢の割り算」「米の取引」「旅費の計算」などを取り上げ、それらを親しみやすい言葉で説明したのですね。

また時には、図や挿絵なども用いていました。

まるで“漫画で学ぶ算数”のような感覚で読めるスタイルにしたことで、農民から商人、子どもに至るまで、誰もが夢中になったのです。

この塵劫記は、出版されるやいなや爆発的なヒットとなりました。

何度も版を重ね、江戸時代を通して200版以上も刊行されたといいます。

これは、現代で言えば「ミリオンセラー級のベストセラー」。

まさに江戸時代における、論理的思考のバイブルだったと言えるのです。

さらにこの塵劫記の大ヒットによって、数学が世に広まり、さらには、日本独自の数学文化や数学者を志す人たちも増えていきました。

『塵劫記』に刺激を受けた人々は、次々と独自に問題を解き、時に創作し、ついには自らの問題を本にして出版するようになります。

これが「和算家」と呼ばれる人たちの誕生へとつながっていくのです。

さらに、神社に数学の問題を絵馬として奉納する「算額」という文化もこの頃から広がり始めました。

つまり、吉田光由の塵劫記は“日本人の数学文化を盛り上げた第一人者”とも言えるのです。

考えてみてください。

もし塵劫記がなければ、日本に“町人が楽しむ数学文化”は根付かなかったかもしれません。

吉田光由の活動は、数学史においても、日本文化史においても、きわめて重要な出来事だったのですね。

藩に仕えて、続編を出版し、使命に生きる

『塵劫記』の大ヒットで一躍有名人になった光由のもとに、ある日、招待状が届きました。

差出人は肥後国熊本の前藩主・細川忠興。

「数学の師範として来てほしい」という内容でした。

吉田光由の活躍は、ついに権力者からお墨付きをもらったわけです!

当時38歳、子どもが5人もいる身でしたが、光由は迷わず一人旅へ出発。熊本に着くとさっそく『新編塵劫記』を刊行して大好評を博します。

やがて44歳のときには京へ帰還。さらに1648年には古い暦を見直した『古暦便覧』二巻を世に送り出し、「社会で役立つ数学書を書き続けるぞ!」と精力的に動き回りました。

晩年には視力を失いながらも執筆を続け、1672年にその生涯を閉じるまで、日本数学の土台をガッチリ固めた光由。

まさに、使命に生きた人物なのです。

『塵劫記』について

吉田光由が書いた「塵劫記」。

塵劫記の名前は「時代を超えても真理は変わらない」というニュアンスが込められていると言われています。

塵劫記は「之を目て塵劫記と曰う。蓋し、塵劫来事、絲毫も隔てずの句にに本づく」という一文から始まります。

それほどまでに、光由自身が力を込めて書き上げたということが伝わってきますね。

主な内容は、数や長さ・面積・体積の計算法、算盤の使い方と応用問題、米屋の売買計算、両替・利息計算、さらには土木工事に必要な面積・体積の算出方法など、実務に直結する問題が満載です。

さらに軍事戦略に基づく平方根・立方根の求め方や、高度な数学的関心を刺激する「ねずみ算」「油分けの方法」といった遊び心あふれる演習も豊富に含まれています。

この実用性と娯楽性の両立が、幅広い層に受け入れられる要因となりました。

まさに光由は自身の経験と膨大な知識を結晶させた一冊なのですね。

ちなみに塵劫記の大ヒット後、海賊版と呼ばれる似せた書籍が多数で回って、光由はとても困っていたそうです。

とはいえ、塵劫記のおかげでかけ算ができない子供も、塵劫記を見ながら計算することができるようになったと言われています。

明治初期までに『〜〜塵劫記』や『塵劫記〇〇』と題した派生書が約400種も刊行され、子どもから大人まで楽しみながら学べる実用数学書として、ずっと愛され続けていたのです。

おわりに

今回は吉田光由の生涯をご紹介しました。

彼は商人としての才覚と技術者としての実践力、そして高い教養を兼ね備えた希代の数学者です。

『塵劫記』という一冊が生み出した波紋は、江戸を数学で彩りました。

今日、算盤の音が教室に響くように、光由の理念である「小さな知識の積み重ねが大きな成果を生む」は、多くの学びの場で息づいています。

まさに日本数学のパイオニアとなる人物なのです。