どうも、マルタです。

突然ですが、あなたにとって数字の「0」とは何ですか?

と聞かれても「はぁ?」と、おそらく困惑すると思います、、、笑

しかし、実は昔の人々にとって数字の「0」とは、神であり、悪魔でした。

何言ってんだ?コイツ

と思うかもしれませんが、「0」とは、それほどまでに危険、かつ神々しい数字だったのです。

普段、僕らは当たり前のように「10」や「100」、「10000」といった「0」を使っていますが、実はこの「0」はとてもスゴくて。

0当時の数学界に大きな変革を起こした、いわば革命家的存在とも言えます。

それにより数学がより便利に発展したのですが、その一方で混乱も招いてしまいました。

そのような経緯から、数字0が数字として受け入れられるには、実に1000年近くも紆余曲折したというエピソードがあるのです。

ということで、この記事では「0」の起源や歴史、数学界に起こした革命について解説していきます。

【参考】別記事にて「数字の起源」をテーマにしている記事もありますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。

数字の「0」によってもたらされた革命

西暦600年頃。

インドにブラーマグプタ(ブラフマーグプタとも呼ばれる)という数学者・天文学者がいました。

彼はある日こう言いました。

「無」を表現する数字を作ろう!と。

この一言が数学界に大きな革命を起こしたのでした。

では数字0は何がすごいのか?

結論から言いますと、

この「0」が登場したおかげで、どんな複雑な数字も、どんな小さな・あるいは大きな数字も、わずか「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」の10つの数字の並びだけで表せるようになっのです。(ちなみに、これを10進法と言います。)

今でこそ当たり前ですが、当時はこれがとても画期的だったのですね。

もし「0」がないと、どうなってしまうのか?

0の凄さをもっと深堀りしていきますよ〜。

では、逆に「0」がないとどうなってしまうのでしょうか?困る点が大きく2つあります。

0がなくて困ること①

それは、ある数字の区別ができなくなることです。

ある数字というのは例えば、「19」と「109」。

この数字は全然違いますが、昔は0がないため、これら2つの区別がなく、なんと「19」と表記されていたそうです。

ですので、前後の文脈から「19」と「109」を判別しなくてはならないという、非常にめんどくさい状態だったのですね。

もしかしたら、太古の昔は、渋谷109と渋谷19を間違える人がいたのかもしれません。知らんけど。

0がなくて困ること②

新しい数字の桁を考えるたびに、新しい数字体系を作る必要があったことです。

これがひじょ〜〜〜〜にめんどくさい!

一体どういうことなのか。

ヨーロッパを例にします。

当時のヨーロッパの数字は、ローマ数字と言いまして、

このような数字を使っていました。

ちなみに、これは左から「1」、「2」、「3」、「4」、「5」を表しています。

これだけの数字ならまだ問題ありませんが、徐々に数字が増えていくと…

左は「13」です。そして、右…わかりますか?

「C」はローマ数字で「100」なので、「CC」は「200」を意味します。

これなんて、もはや呪文ですよ↓

ちなみに、これは「499」を表しています。

このように、数字の桁が増えると新しいアルファベットが増えるという、昔の数字はまさに鬼畜そのものでした。

数字は使いこなすことで便利さを発揮できるのに、数字の解読で苦労するというのは、もはや本末転倒です。

これが厄介な故に、昔から計算能力がある人が限られていたという事情もあったりします。

ちなみに、当時はローマ以外の他の地域でも、似たような数字システムでした。

例えば昔の日本なら

「壱」「十」「百」「千」「万」「億」「兆」「穣」など、数字が大きくなれば漢字で桁数を表現していました。

んじゃ、「数字大きくなるたびに、新しいアルファベットや漢字を適当に増やせばいいんじゃないの?」と思うかもしれません。

百歩譲って、それができたとしても、今度はその新しい数字概念を人々に知らせなければならないという大変さもあるのです。

とにかく数字が使いづらすぎる!

「どうすればいいんや!」と。

これらが昔の人々が抱えていた悩みだったのですねぇ…。

万事休すか!?

これら積年の思いを一気に晴らすのが、数字の「0」なのです。

これによってインドの数学者たちは大歓喜しました。

「めっちゃ便利やん!」と。

しかし、、「0」が数字として仲間入りを果たすのは、これから1000年以上の時間を要するのでした。。。

驚くほどに実用性のない数字「0」

0の便利さは数字表記が楽になることにあります。

ですが、これは当時の人からすれば「何の意味があるんだ?」と疑問を感じざるを得ません。

というのも、数字0は数字というより「何もない」を表す概念だったからです。

しかし一方で、当時の数字は、数を数える手段として使われていました。

ですので、正直めちゃくちゃ巨大な数字を数えることはほぼありませんし、ぶっちゃけ「19」と「109」の違いなんて、物の数を見たらわかるだろ、という感じでした。

つまり「0」には驚くほどに実用性がなかったのです。

悲しい…。

まあ、でもそれは仕方ないのかもしれません。

もし数字の0を認めてしまうと、ヤバい連中が現れかねない現状もあります。

りんごが1個ある

たまごがあと3個残ってる

アイスが5個ある!

しかし、突然誰かがこんな発言したらどうでしょうか。

りんごが0個ある

え、えぇ…きっと周囲の人から心配されるでしょう。

ただ、もし数字の「0」を認めるなら、「りんごが0個ある」は正しい主張となります。

ということは、

ワシ、冥王星に0回行ったことがあるんだよね〜

という、輩が現れる可能性もあります。

という、輩が現れる可能性もあります。

だからこそ、0は数字として扱うには、危険な側面もあったと考えられます。

当時は、「0=空(無)」という概念として考えられていました。

ですので、一般人からすれば「まぁ宗教的に空を意味する使われ方ならいいんじゃね」ぐらいにスルーされてたわけです。

そのような理由から、数字としての0は、すぐには受け入れられませんでした。

というよりは、「りんごがない、でいいじゃん」と思われるぐらい、数字の0には実用性がなかったということです。

神になり、そして悪魔になった0

しかし、時が経つと数字「0」が徐々に一般の人々にも浸透し始めてきます。

というのも、お金の管理や帳簿をつけたりと何かと数字0が便利だったからです。

そして、ついには「0は神だ!」と数字に神を見る人々が現れ始めました。

昔はあれだけ避けられた0ですが、今では神のような扱い。

まさに大逆転のサクセスストーリーですよね。

このような時代の雰囲気から、

多くの数学者が、

うっし!じゃあ、そろそろ「0」を正式に数字の仲間に入れるか〜

と思っていた矢先、事件が起きます。

と思っていた矢先、とんでもない事実が発覚してしまいます。

それが「数字を0で割ると数学の世界が崩壊する」問題です。

どういうことなのか?

そもそも現代の数学において「0では割ってはいけない」というルールがあります。

例えば、1÷0、100÷0

など何か数字を0で割るという計算自体ができないというルールなのです。

しかし、0を定めてばかりの当時はそのようなルールがありませんでした。

ですが、徐々に0で数字を割る危険性に人々は気づき始めてきていました。

では何が危険なのか?具体的に解説します。

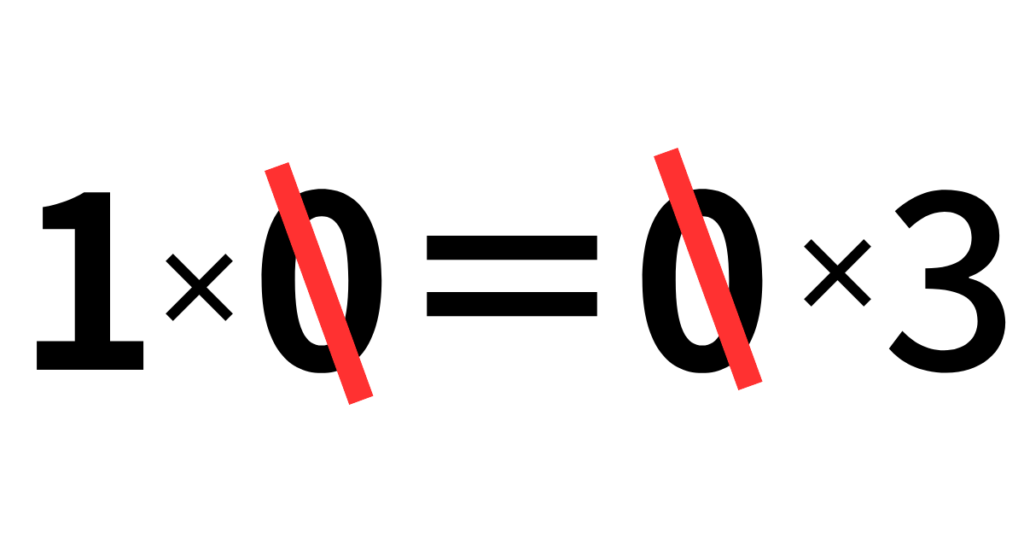

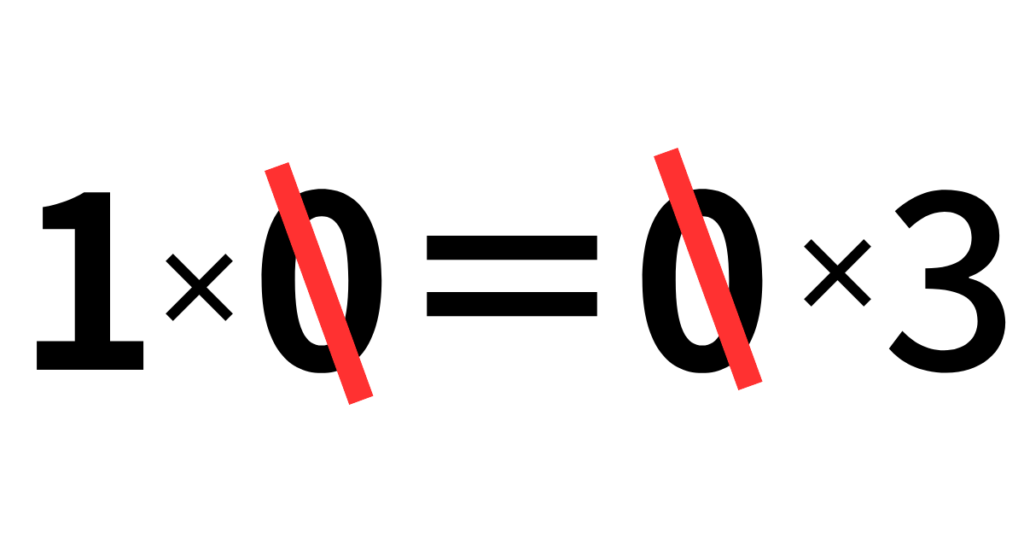

ここで、「もし0で割っても良い」と仮説して、以下の数式を考えてみます。

まぁ当たり前ですよね。

0に何を掛けても0になります。

ということは、以下の等式が成り立ちます。

0に何を掛けても0になるなら、「1×0=0」も「0×3=0」なのですから、上の等式も成り立ちますよね。

両辺を0で割ると…

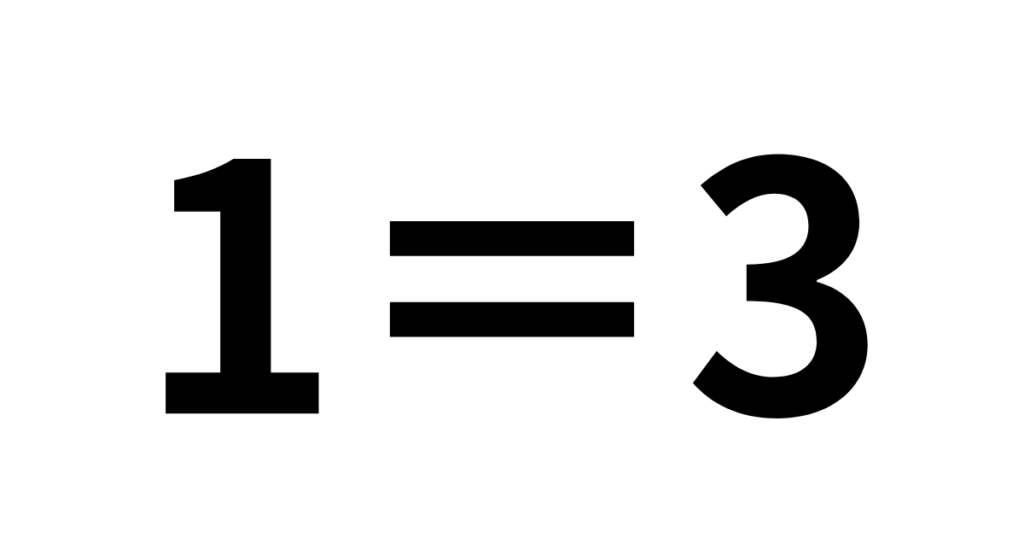

よって、導き出される答えは

はい、おかしいですね。

「1=3」という等式が成り立つわけありません。

ということは、最初の「もし0で割り切れるなら」という仮説が間違っていたことになります。

つまりは、0では割り切れないという結論が導き出されます。

もし「1=3」が成り立つなら、

もしもーし、アイス1個買って来て欲しい!

OK。3個買ってくるわ〜

ちげーよ!1個だよ!!

3個も食ったらお腹壊すわ!

というように、0で割ると数字体系の世界が崩壊してしまうのです。

これに関して、「0は神だから、0で割るのは神への冒涜だ!」とか、「0で割ったら0だろ!神は神だ!」など色んな意見があったそうです。

「0をどうするか?」という議論が交わされたのち、数学者のブラーマグプタは、628年に著した『ブラーマ・スプタ・シッダーンタ』において、0のルールを明確に定め、世界に広めたと言われています。

当時は0/0は0と決められていました。

「0で割ってはいけない」と決められるのは、さらに後の時代の話となります。

このように数字「0」は地元だけでなく、世界にも知れ渡るという、海外スターになりますが、それでもなかなか数字として受け入れられない状況が続きまして、、、

なんとヨーロッパでは1600年ぐらいまでは、「0は悪魔の数字」と見なされていました。

「0」は「神の冒涜だ!」「宗教上の理由から」という理由で、「0」を言った人間は問答無用に処刑されていたそうです。

しかし、やがてヨーロッパでも数学が発展していく中で、数字の「0」の重要性が認識されていくようになりました。

数字の0が提唱されて、およそ1000年以上の時を経て、ようやく「0」は数字の仲間入りを果たしたのでした。

まとめ

今回は「0」の起源や歴史、数字「0」が数学界に起こした革命について解説しました。

我々が普段当たり前のように使う数字0。

しかし、その背景には驚くべき歴史が潜んでいるのですね。

めっちゃすごいヤツだけど、最初は嫌われ、でも徐々に愛され始め、さらには世界的に認められるまでに1000年を有した

まさに、すごいけどめっちゃ苦労人みたいなサクセスストーリーがあるのですね。

数字の0を主役にした映画ができたら面白いかもしれません笑

ぜひ誰か映画化してください。