どうも、丸田です。

今回は天才科学者アルキメデスをご紹介します。

アルキメデス。

おそらく聞いたことある名前だと思います。

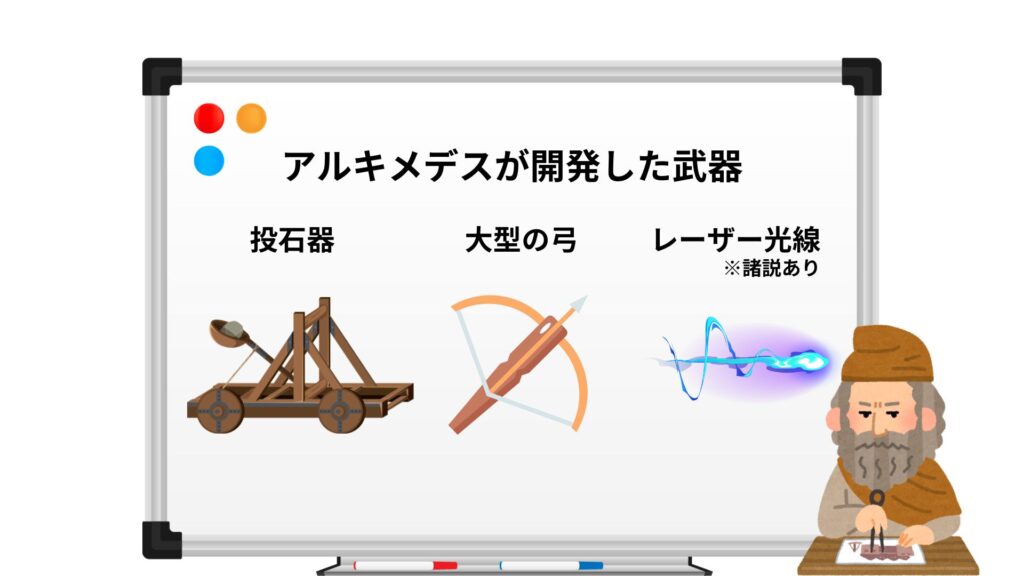

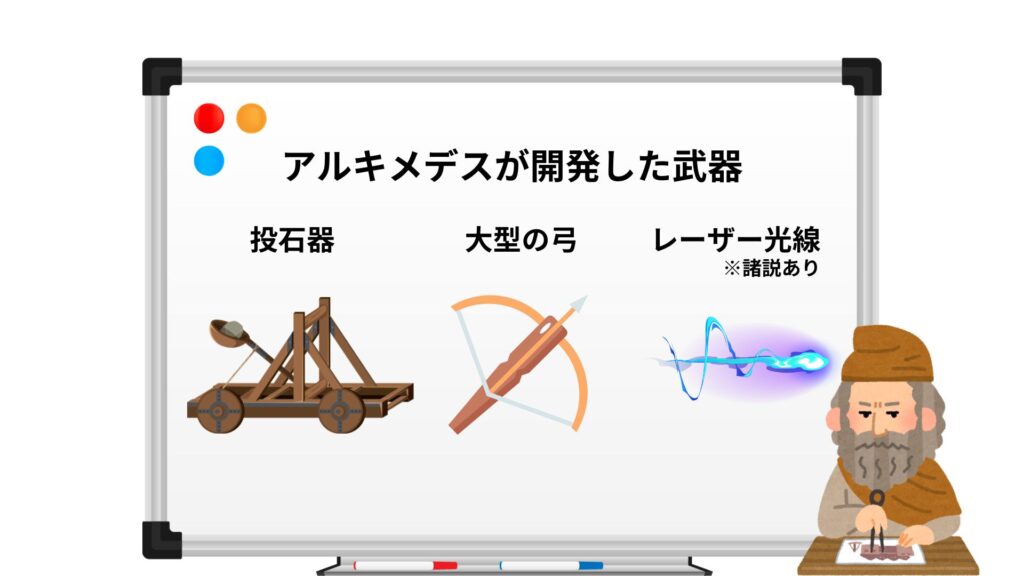

アルキメデスは数学者・物理学者として優秀な業績を残し、さらには戦争に使える巨大兵器の開発までも行っていたというヤベェ奴なんですね〜笑

最後の最後まで研究をやめず、自分の描いた円の上で息を引き取ったという、「まさに科学者!」といった人物です。

さまざまな功績を残し、後世の科学にも大きな影響を与えた天才中の天才アルキメデス。

そんな天才アルキメデスはどんな生涯を送ったのでしょうか?

また彼が残した業績とは一体!?

ということで、今回は数学者・物理学者のアルキメデスの生涯や活躍をご紹介します。

アルキメデスの生涯〜天才が誕生するまで〜

ここからはアルキメデスの生涯について、ご紹介していきます。

科学者を目指す見習い時代

舞台は紀元前287年。

アルキメデスはシチリア島に位置する街シラクサで生まれました。

彼は幼少期から様々な事柄に関心があり、やがては学問の道を志したそうです。

当時の青年たちはアレキサンドリア大学へ向かうのがトレンドでした。

このアレクサンドリア大学とは、エジプトに都市アレクサンドリアに設立された大学であり、多くの知識人が在籍する学校だったのですね。

(※アレキサンドリア大学とは、プトレマイオス一世がエジプトの都市アレクサンドリアに設立した大学。)

この時代の繁栄に関しては、ユークリッドの記事でも解説しているので、よければご参考ください。

アルキメデスも、アレクサンドリア大学へ進学し、おもに物理学と数学を学んでいきました。

当時から天才中の天才だったアルキメデス。

その才能はドンドン発揮され、そして優秀な科学者になりました。

その後アルキメデスは、故郷のシラクサへ帰りました。

王様に使えながら研究をし続けていた時代

その後アルキメデスは、シラクサの王ヘロンに使えることになります。

マルタ

マルタヘロン王はシラクサを支配していた人物です。

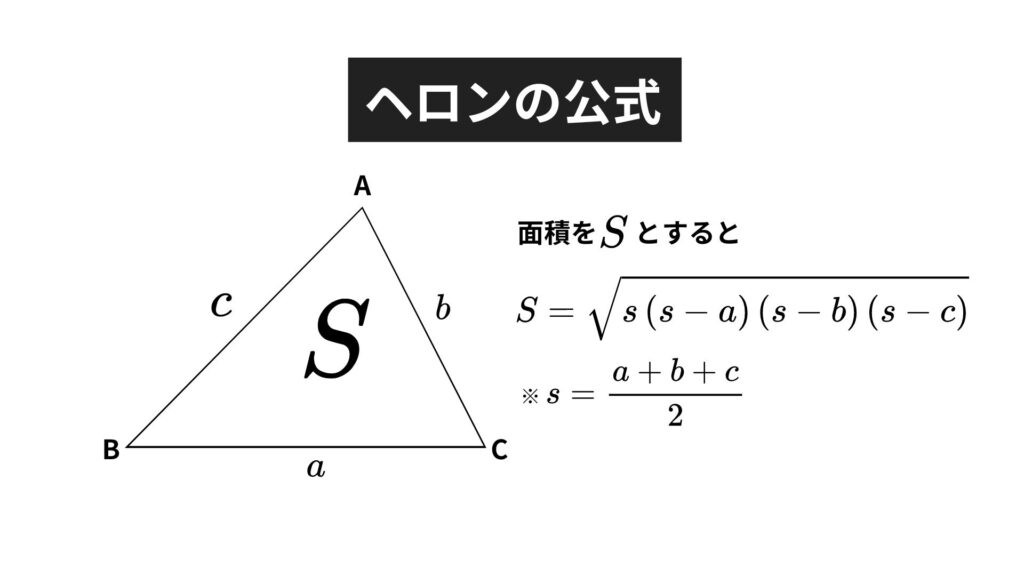

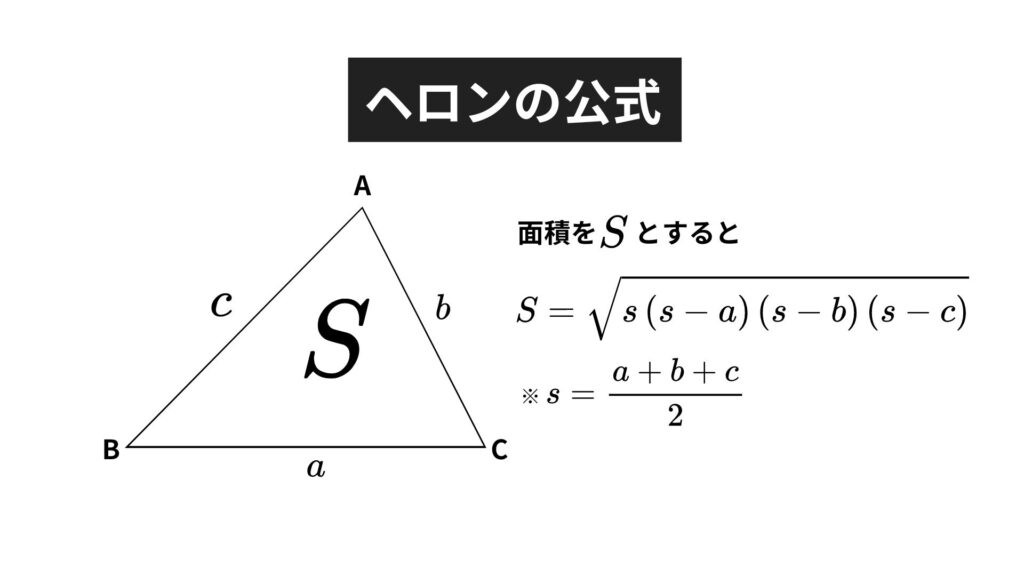

彼も数学に精通しており、「ヘロンの公式」を残しています。

ヘロン王はアルキメデスを非常に寵愛しており、自由に研究をさせ続けました。

アルキメデスは、この研究期間にさまざまな本を書いていたと言われています。

シラクサVSローマの争いにて大活躍

この当時、ポエニ戦争という戦争が勃発。

シチリア島はローマに支配されてしまいました。

アルキメデスが住んでいたシラクサもシチリア島にあるのですが、ヘロン王が頑張ってくれていたおかげで、なんとか平和を維持できていました。

しかし、ヘロン王が死去し、政治的関係が悪化。

その結果、ついにローマはシラクサへ侵略することとなってしまいました。

絶対絶命か!?

否。

アルキメデスはなんと、数学や物理の知識を用いて、とんでもなくパワフルな武器をせっせと作っては、ローマ軍にお見舞いしていたのです。

アルキメデスは数学者だけでなく、戦争に使える武器の発明も天才的だったわけですね〜。

アルキメデスは投石機や大型弩弓、大きなレンズを利用して日光を用いて敵の軍艦を焼き尽くすなど、モンスター級の武器を次々と作ってはローマ兵を退けていたのです。

ちなみに投石機撃は80キログラムの石を発射するという、ぶっ飛んだ武器です。

武器は剣と盾、そして弓の時代。

そんな中80キロの石が飛んでくるなんて、クレイジーだろ。

このように、アルキメデスは戦争という状況下にも適応し、持ち前の数学・物理の知識を使い、シラクサ軍として見事な働きをしていたのです。

最後の時

しかし、アルキメデスの防衛も長くは続きませんでした。

シラクサは小さい街、一方でローマは巨大な都市。

その戦略差はケタ違い。

いつまでも足止めはできなかったのですね。

ついにシラクサの街にローマ兵が侵入。

自宅で研究していたアルキメデスの場所にもローマ兵が突撃してきてしまいました。

万事休す!と思いきや、アルキメデスはローマ兵には無関心。

地面に描いた円から目を話さずにずーっと考えごとをしていたのです。

叫びながら人が逃げていく中、一切微動だにしないアルキメデスの態度に、おそらくローマ兵も戸惑ったことでしょう。

兵士が円を踏みつけたところ、「この円を踏むな!」とアルキメデス大声で叫びました。

怒った兵士はアルキメデスの向かって槍を繰り出し、、、命中。

刺されたアルキメデスは、自分の描いた円の上に倒れ、ついに息絶えたのでした。

こうしてアルキメデスは生涯を終えました。

最後の最後まで自分の研究に熱中していたアルキメデス。

散り際もまた見事と言わざるを得ません。

アルキメデスの業績・逸話

このようにアルキメデスは、数学や発明、そして戦争に捧げた人生を送ったわけですが、後世の科学を発展させる発見がたくさんあります。

ここでは逸話も合わせて、5つの業績をご紹介していきます。

【業績1】円周率を正確に求めた人物

現在において、円周率は「π=3.141592…」は誰でも知っていると思います。

しかし当時は、円周率の数字は具体的にはわかっておらず、なんとなく「3」と答えていたのです。

しかも、このなんとなく3の風習は紀元前4000年ぐらいからずーっと続いていました。

そう考えると、4000年近く未解決だった問題を解決したのがアルキメデスと言えます。ヤベェ…

とは言え、円周率を求めることって難しいんですよね。

なぜなら、曲線を含むからです。

例えば、三角形や四角形などのように、直線で考えられればまだ簡単なんですよ。

でも、丸い線がある時点で難易度がハネ上がります。

みんなお手上げ!な中、アルキメデスは非常に斬新なアイデアを思いつきました。

それは「取り尽くし法」と呼ばれる、ザックリ言えば、「直線で曲線っぽい図形を作っちゃえ☆」みたいなアイデアです。

どういうことか?具体的にみていきましょう。

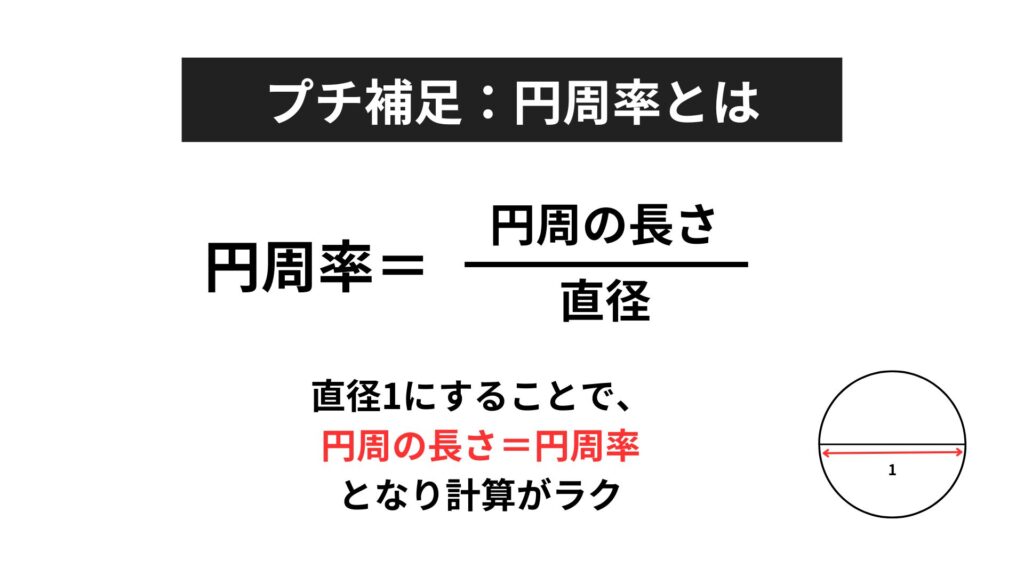

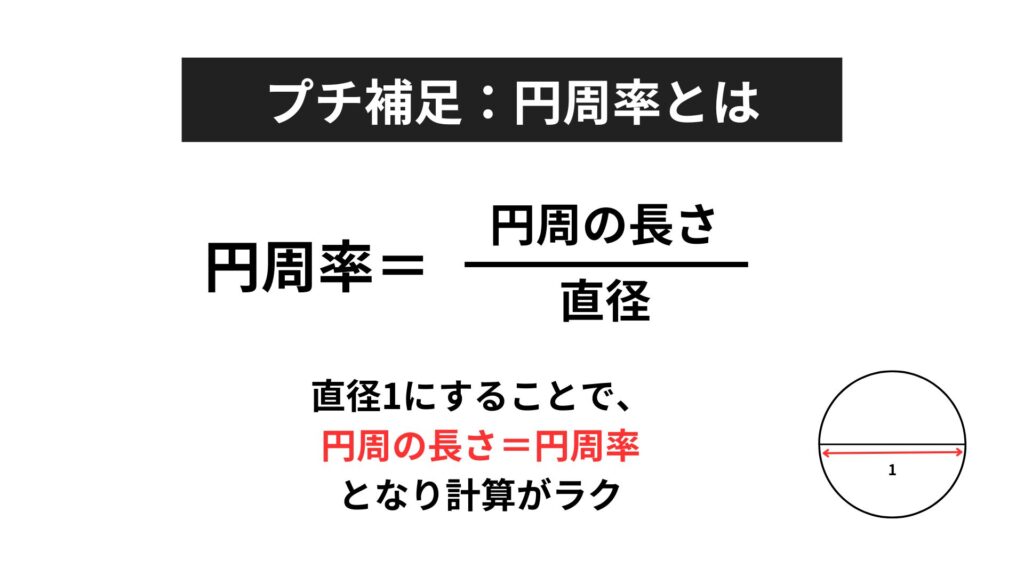

まず直径1の円を描きます。

補足ですが、なぜ直径が1なのか?というのは以下の理由からです。

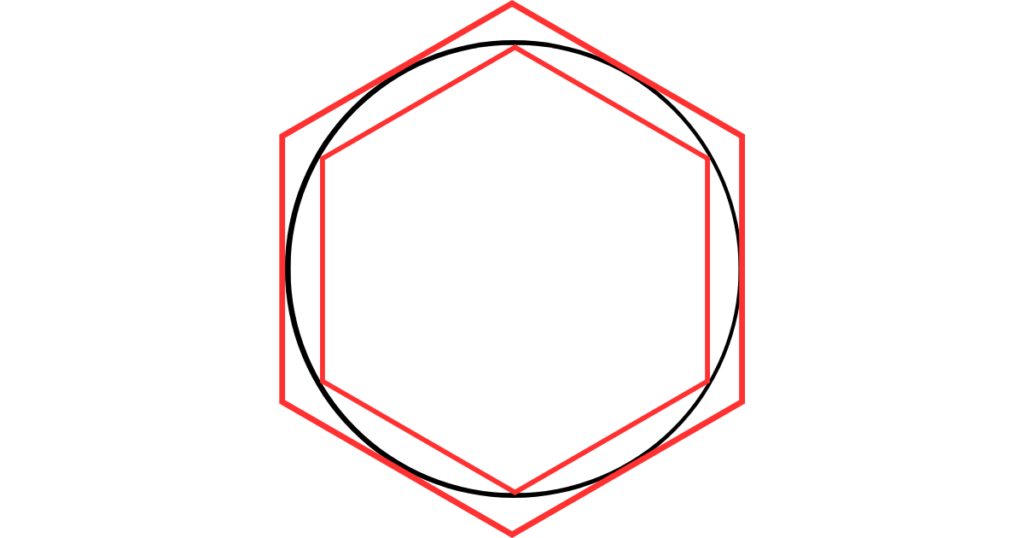

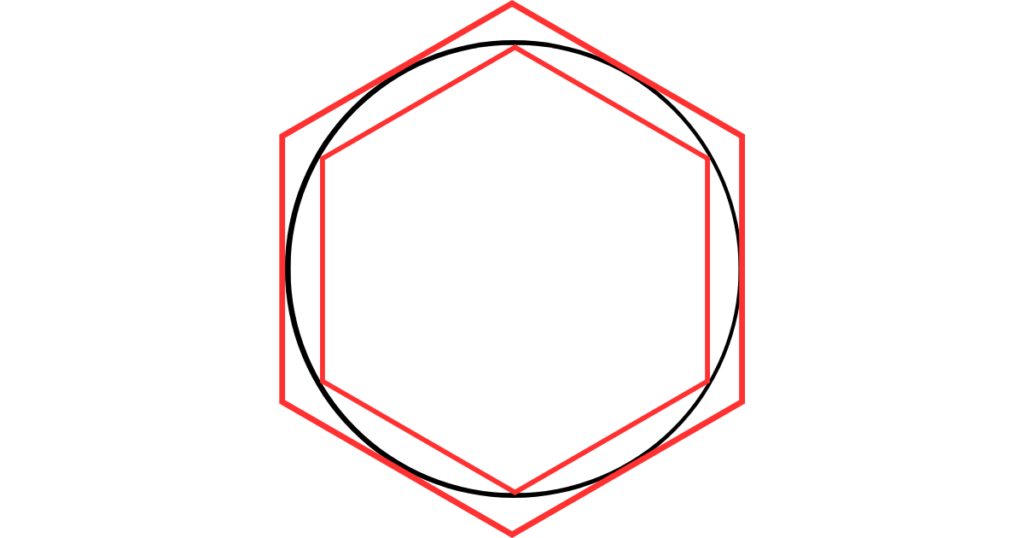

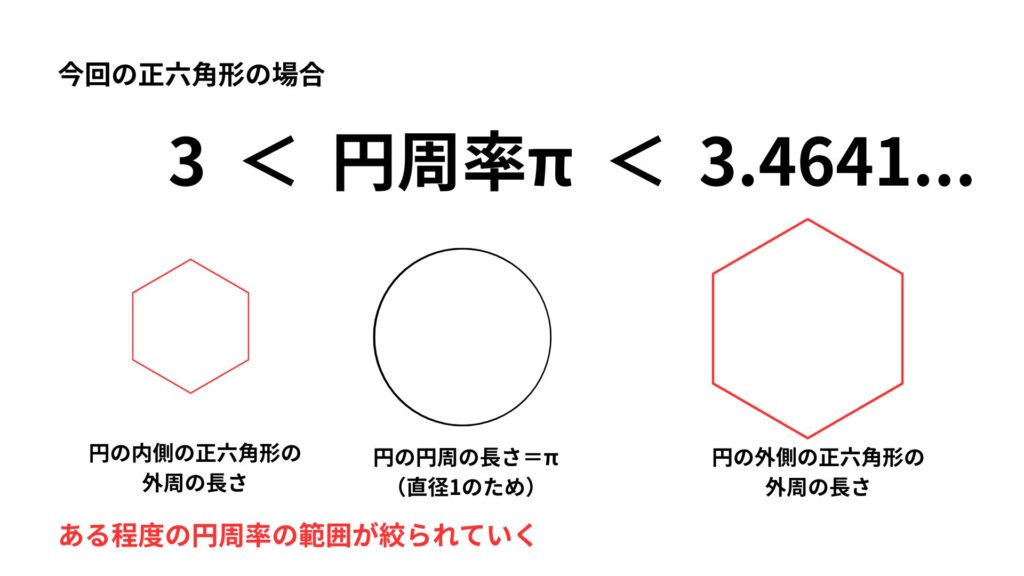

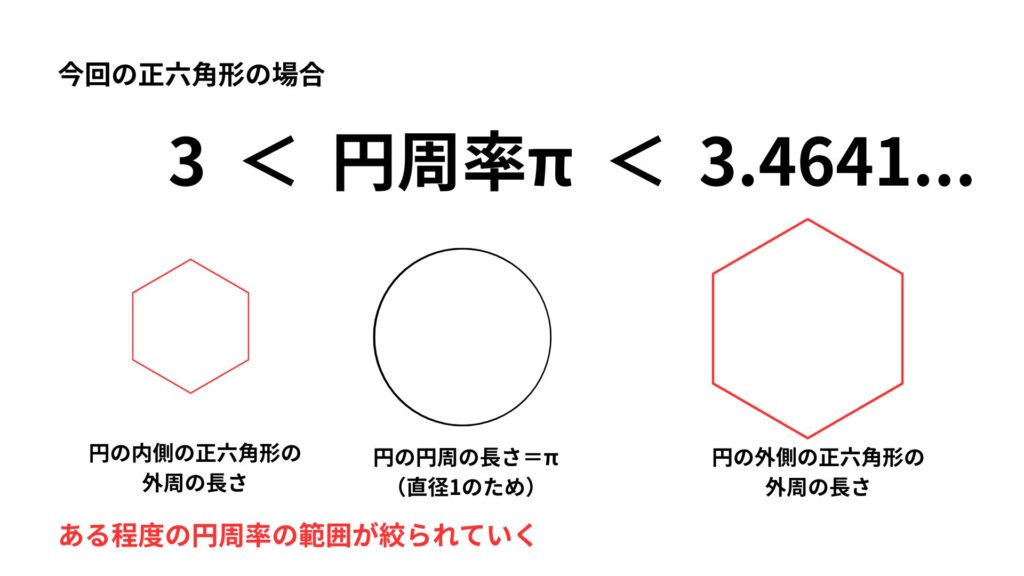

次に円の外側と内側に図形を作ります。今回は正六角形を作成したバージョンです。

そして、これら図形の外周を求めることで、円周率の数字を絞り込んでいけます。

正六角形の場合だと、以下のように数字の範囲が絞られてくるのですね。

とは言え、まだまだ数字の範囲が広いです。

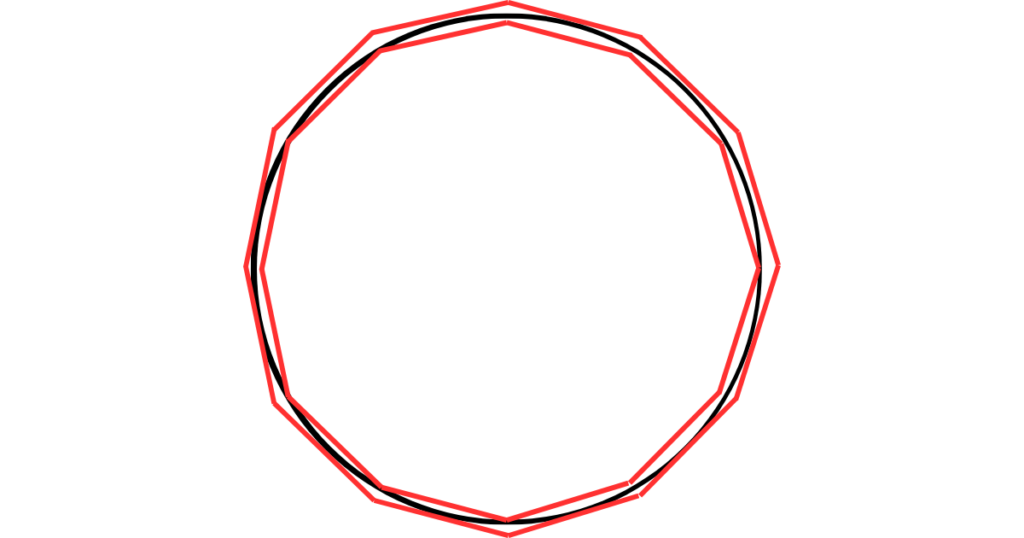

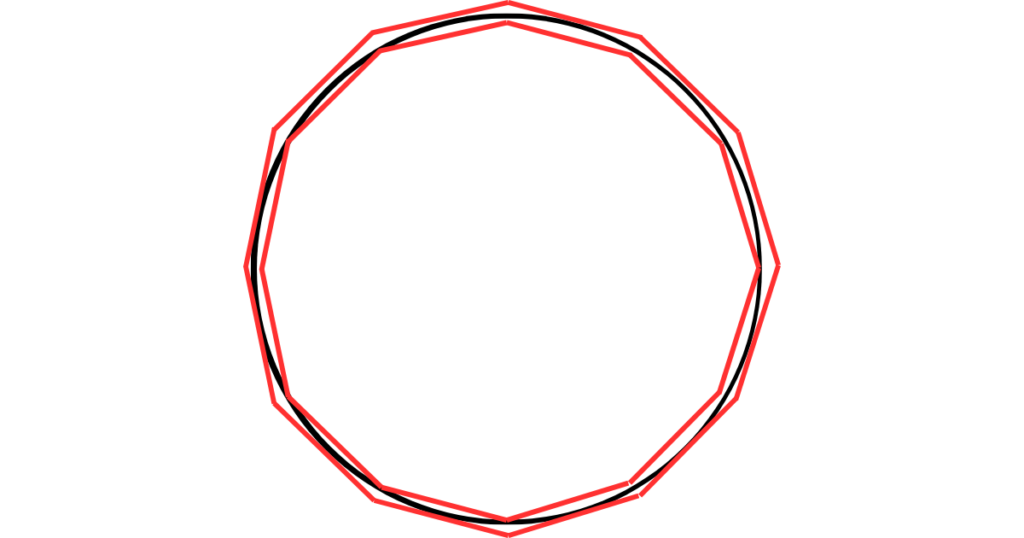

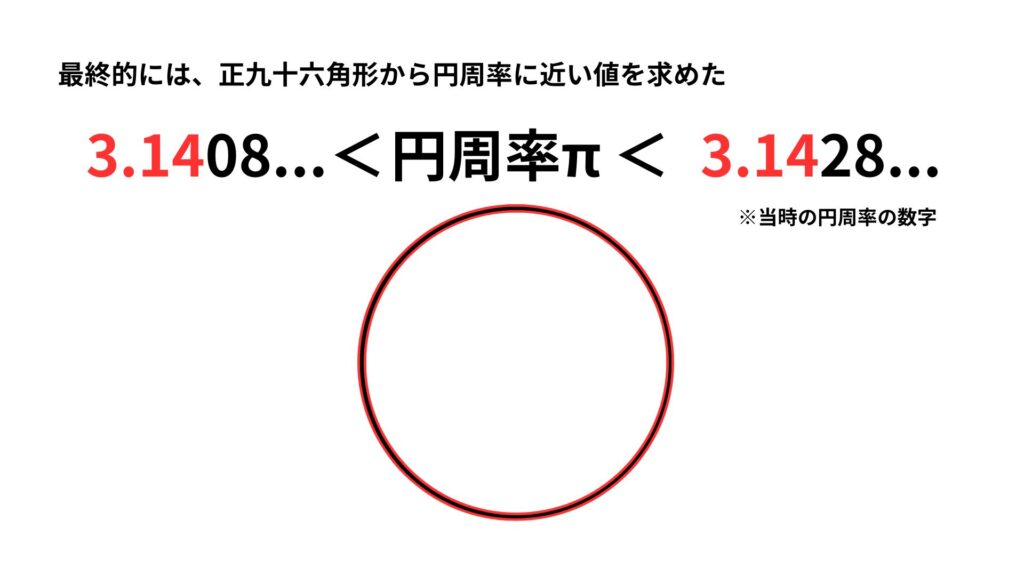

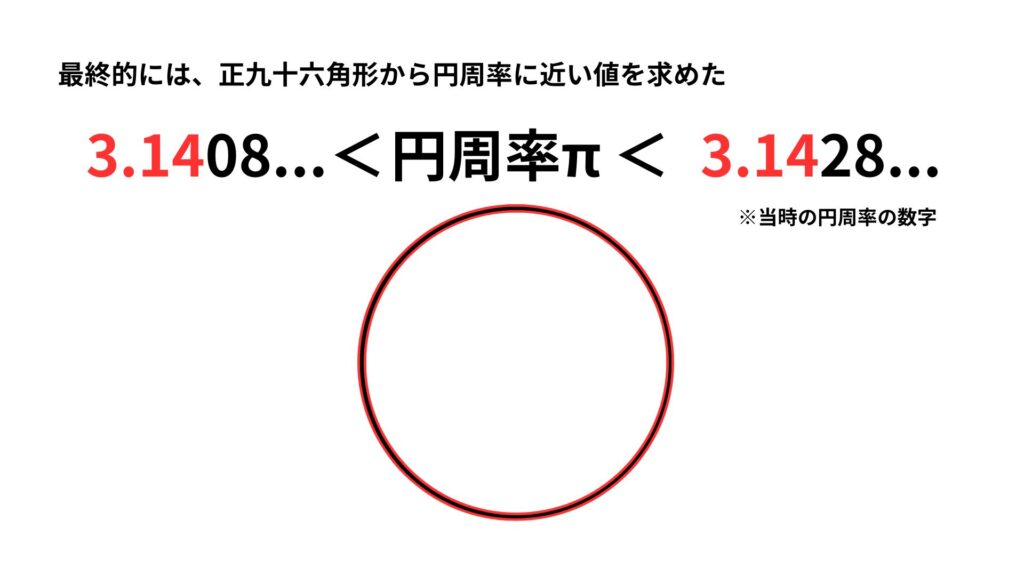

なので、正六角形の図形を正十二角形、正二十四角形、正四十八角形、正九十六角形へと変えていくことで、周の長さを円に限りなく近づけることができます。

正十二角形

正二十四角形

そして、アルキメデスは最終的に正九十六角形を作図して、円周率の値を正確に求めていきました。

いかがでしょう。

円の中に多角形を配置していけば、直線の考え方で曲線を考えることができるというわけですね。

【参考記事】円周率に関してはこちらの記事でも解説しております。

円周率とは何か?2000年以上研究され続ける数学者を狂わす魅惑の数

こうしてアルキメデスは、円周率を求めることに成功したのでした。

ちなみに、この円周率を求めるプロセスは、積分のアイデアの元にもなっています。

【業績2】円の表面積・体積を求めることに成功

アルキメデスの功績はそれだけではありません。

なんと円の表面積や体積までも求めることに成功します。

「円の表面積や体積を求めることに一体何の意味が?」と思うことなかれ。

体積を求めるそのプロセスが大切なのです。

いきなり球の表面積や体積を求めるのは難しいですよね。じゃあどうするか?

アルキメデスは円を無限に細かな三角形に分解しました。

この辺りの複雑なので、詳しくはまた別の記事にします。

円を無限に細かな三角形に分割することで、三角形の体積が求まります。

この三角形を足し合わせることで、球体という複雑な形の表面積・体積を求めることに成功したのでした。

この細かく分割する手法が現代でもあらゆる数学で使われているのです。

【業績3】ニセ王冠事件で浮力を発見する

アルキメデスと言えば「エウレーカ!」と叫んだ、ニセ王冠事件が有名です。

シラクサの王ヘロンは「金の王冠」を作るために、金細工師に依頼しました。

出来上がった王冠を見たヘロン王は満足したのですが、「これ本物の金か?」と疑問を感じ始めました。

金細工師の羽振りが急に良くなったことから、金細工師に対するよくない噂が街に広まっていたとか。

そこで、王様はアルキメデスへ王冠が本物かどうか?を調べるよう依頼したのです。

本来であれば、あれこれ触ったりして調べれば良いと思うのですが、なんせ王冠ですから、丁重に扱わなければならないわけです。

ですので、なるべく王冠を触らず傷つけず、本物かニセモノかを調べるという難問にぶち当たるのです。

「はて、どうしたものか…。」そこでアルキメデスが思いついたのが、王冠を水の中に入れるという方法です。

これが浮力発見の瞬間でした。

(アルキメデスの原理と言います。)

浮力とは、物体を水の中に沈めると、その物体の体積に比例して生じる反発する力のことです。(お風呂をイメージしてみてください)

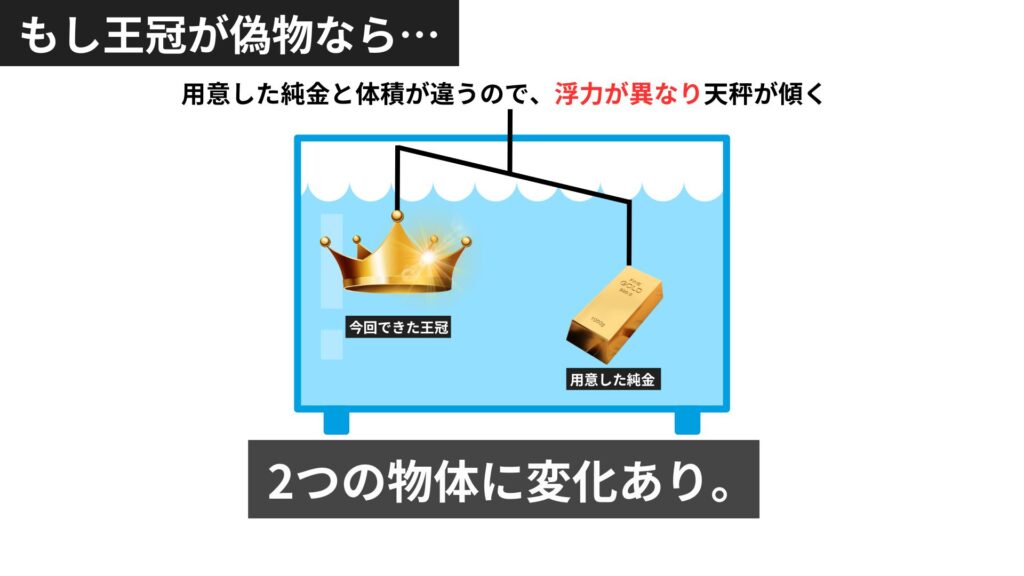

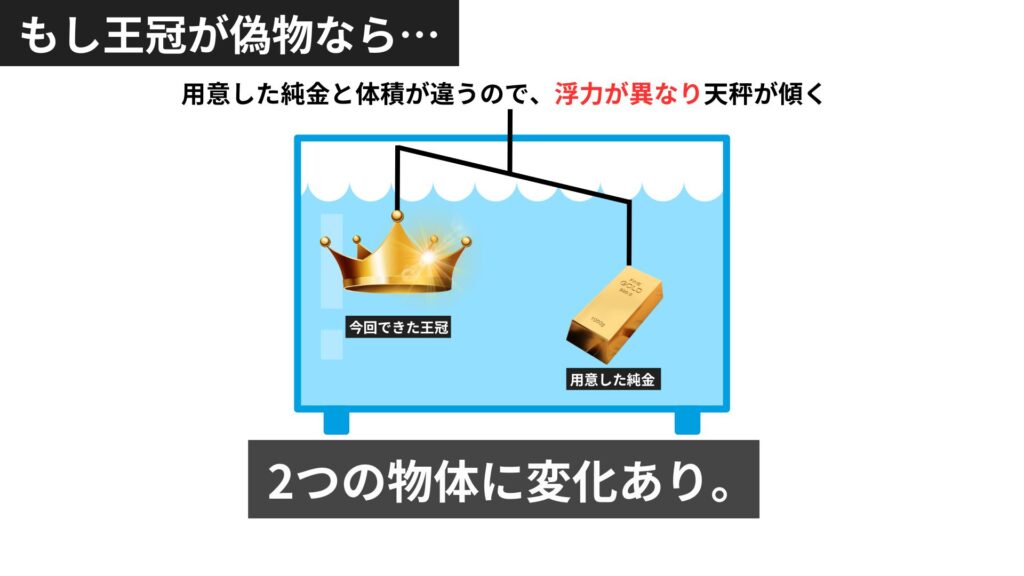

この浮力の性質を応用します。手法はシンプル。

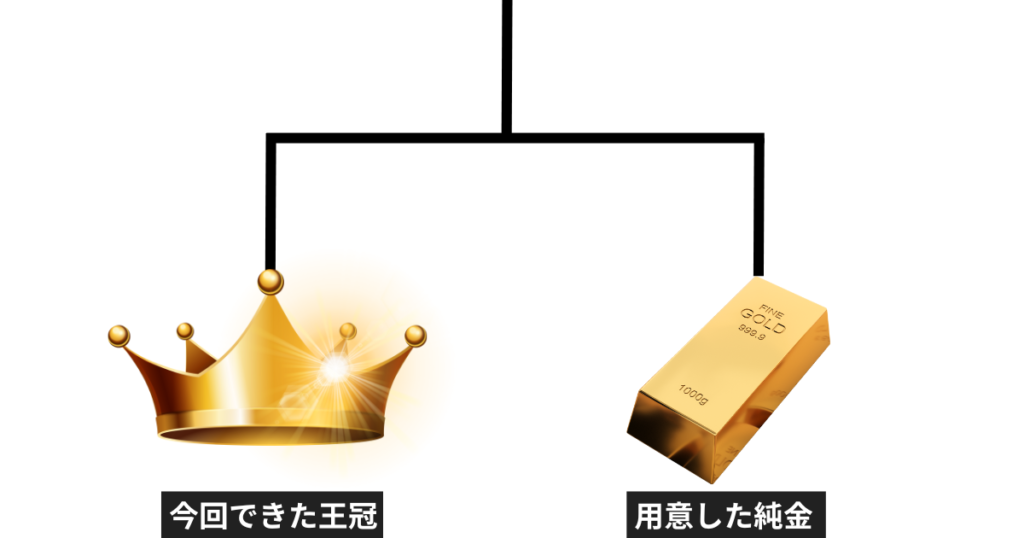

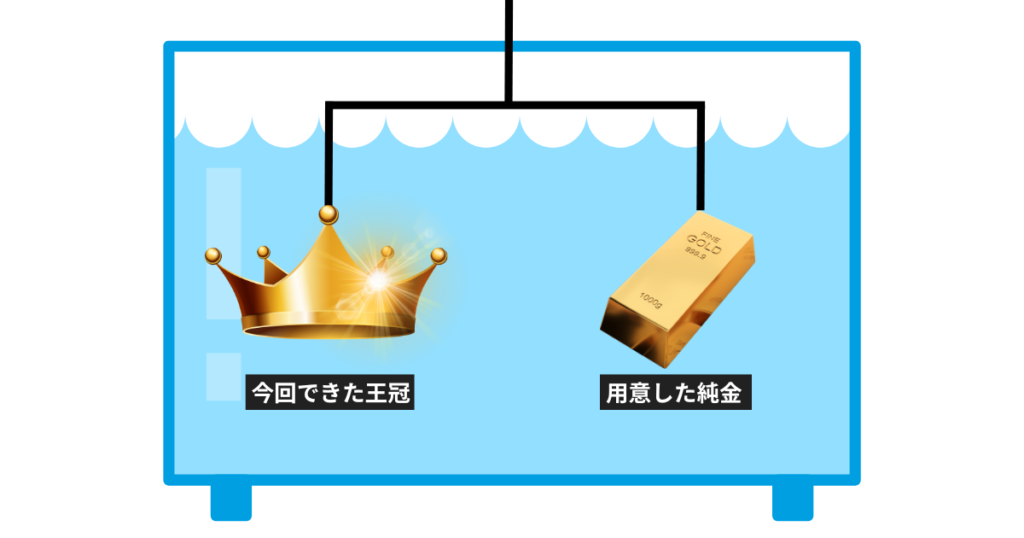

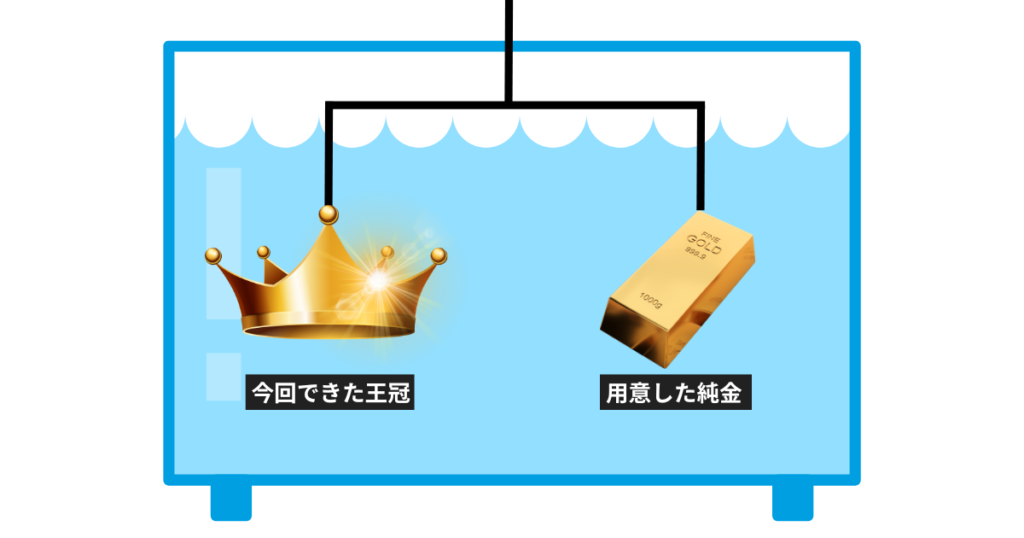

まずは王様が本来求めていた王冠と同じ体積の純金を用意します。

次に、実際にできた王冠と今回準備した純金を天秤のようなものに吊るします。

そして最後に、これらを水に入れます。

この時、2つの物質にかかる浮力の違いを確認すれば、王冠が本物か偽物かが分かるのです。

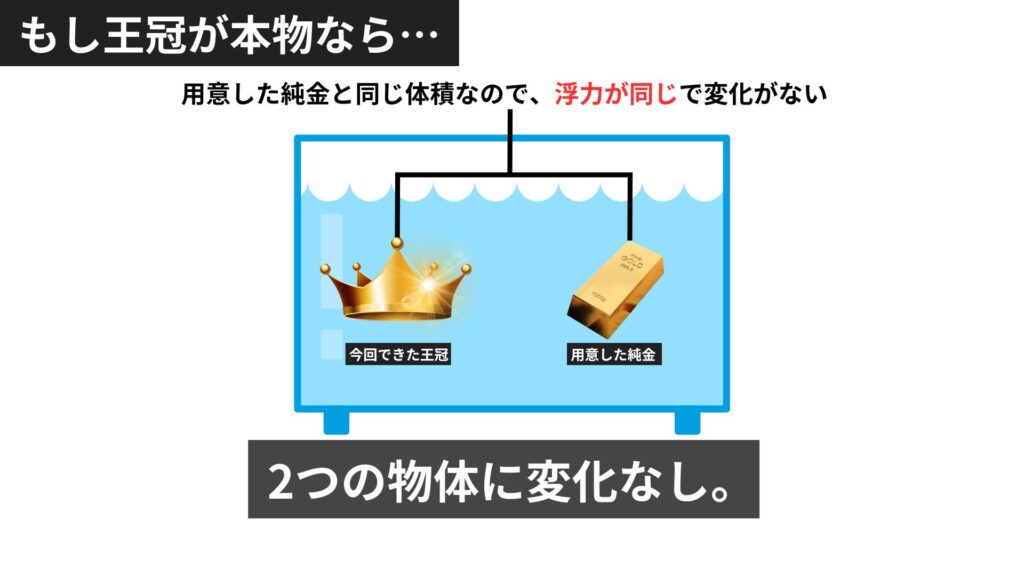

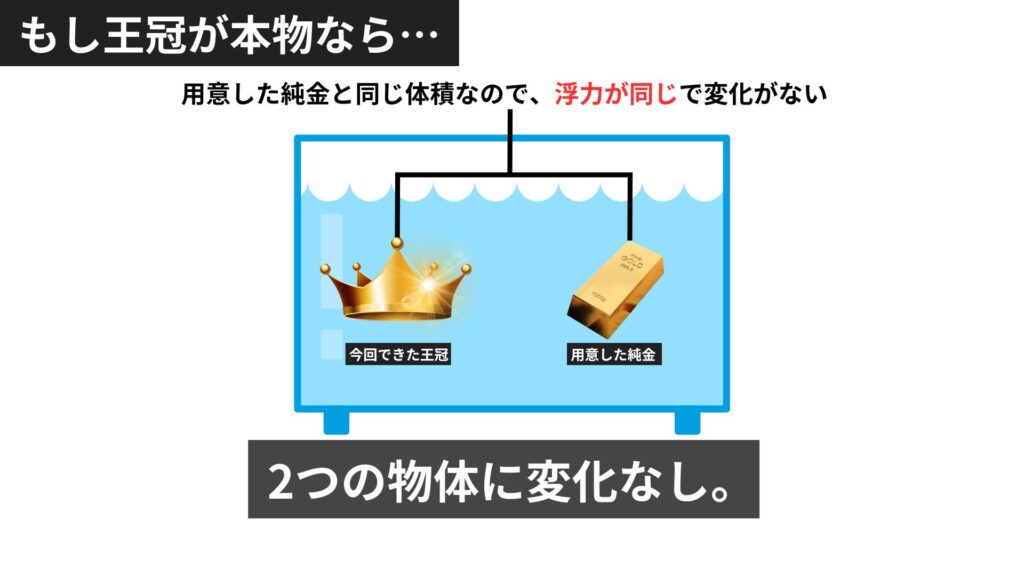

もし王冠が本物の金でできているなら、準備した金の体積と同じです。

つまり、浮力は同じなので、天秤に変化はありません。

一方、もし王冠が偽物ならば、体積も違っているため浮力に違いが生じます。

つまり、天秤が傾くことになります。

こうして浮力の性質を用いて、王冠が本物か偽物かを判断したのですね。

その結果、王冠は偽物と判断されました。

アルキメデスは風呂に入っている時に、この原理を発見し、「エウレーカ!(わかったぞ!)」と裸で街中を走ったという逸話があります。(ただし、真偽は不明)

偽物の王冠を作った金細工職人は罰せられ、アルキメデスは大変喜ばれたそうです。

【業績4】一人でローマ軍2万を足止めさせた軍師

アルキメデスはローマがシラクサに侵略するときに、様々な武器を開発してローマ軍を悩ませました。

投石機や大型弩弓、太陽光を利用した熱光線、そして船を転覆させる鉤爪(かぎづめ)など。

数々の兵器を開発し、なんと2万人ものローマ兵の足止めに成功したと言われています。

当時の一般的な武器といえば、刀や槍、弓、防御は盾ぐらいでしょうか。

そのサイズを遥かに超えるモノが飛んでくるとなると、ローマ兵もガクブルだったことでしょう。

ちなみに太陽光を利用した熱光線は、太陽光が刺す場所に虫眼鏡を当てて、紙を燃やす原理と同じです。

シチリア島の日差しは強かったこともあり、ローマ軍の船を燃やせたのだろうと考えられています。

【業績5】てこの原理で巨大な船を動かす。王もニッコリ。

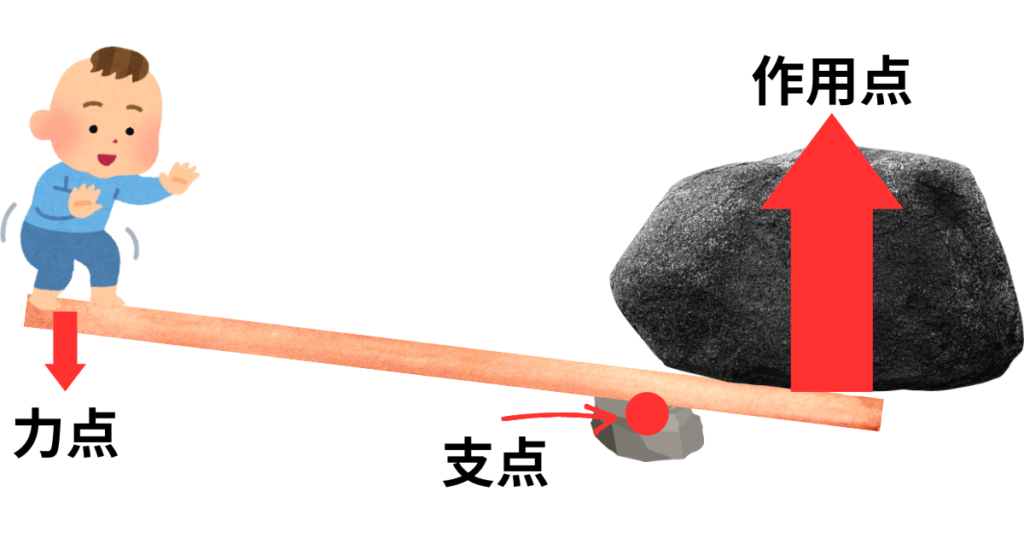

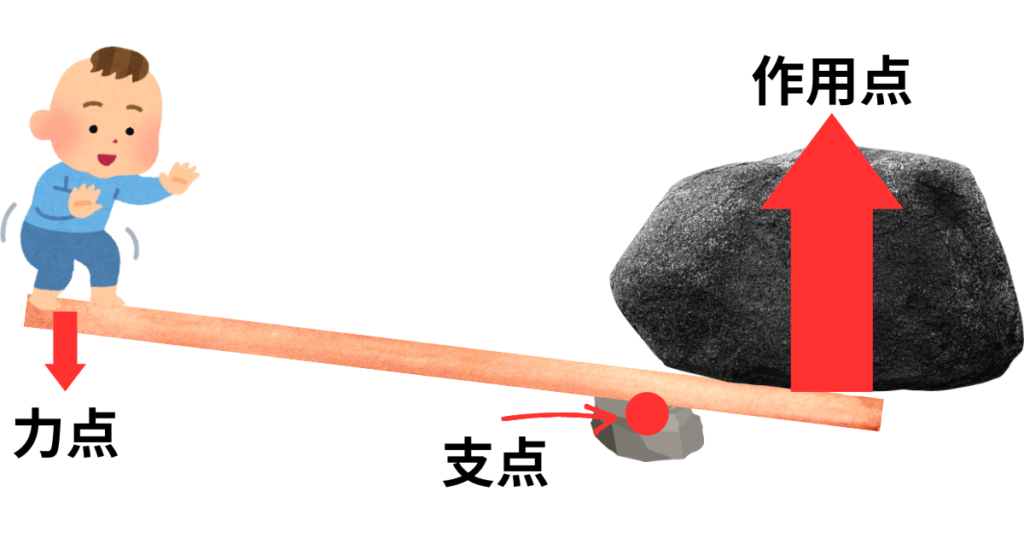

てこの原理とは、支点・力点・作用点を活用して小さな力で大きなモノを動かす原理です。

アルキメデスはてこの原理によって、敵船を転覆させる装置を生み出していました。

ですが、これは味方の船を動かした喜ばしい実績もあります。

ヘロン王はどんな敵にも負けない、巨大艦隊を作りました。

「おら〜!これで負けねぇぜ!」と意気込んだのも束の間、船をどうやって海まで運べば良いのかわかりませんでした。

しかも、デカすぎてピクリともしないという。

はは〜、さてはこの王は◯カだな?

しかしアルキメデスは、てこの原理で船を海まで運んだのでした。

めでたしめでたし。

アルキメデスのまとめ

ということで、今回はアルキメデスについて解説しました。

アルキメデスは数学と物理学の分野に多大な貢献をしました。

- アルキメデスの浮力の原理

- 球体の表面積・体積を求め、積分法の先駆けとなる手法の発明

- 複雑な機械や兵器で国を守った

など、発明、数学、戦争と捧げた人生ですが、他にもアルキメデスが生涯に発明した数が数知れません。

もちろん彼の業績は現代の数学、物理学、工学の幅広い分野にも影響を与えてます。

アルキメデスの功績は後世の学者によっても高く評価され、彼の名前は数学と科学の歴史において輝き続けているのです。

ということで、以上でアルキメデスの解説は終わりです。