どうも、マルタです。

今回は人類初の数学者・哲学者と言われる伝説の偉人、タレスをご紹介します。

タレスは哲学の祖、数学の始祖とも呼ばれており、哲学・数学・天文学において非常に重要な定理・法則を発見したトップクラスの人物です。

紀元前600年頃に始まった哲学ブーム。

この哲学ブームは、「この世界は何でできているのか?」「この世の真理は一体何なのか?」などをテーマに、独自の思想や数学的思考で解き明かそうと試み、議論し、より賢く生きようとする、

そんな叡智を切磋琢磨する人が増えて言ったのですが、この哲学ブームの火付け役となったのがタレスなのですね。

彼が2600年も前に残した数学の定理は今なお引き継がれています。

もはや伝説と書いて”タレス”と読んでも差し支えないのかもしれません。

そんな伝説の賢者タレスが残した発見とは何か?

そして、意外とポンコツなエピソードとは一体?笑

ということで、生い立ちや逸話、発見した定理について解説していきます。

タレスの生い立ち〜知識を愛し、一生を捧げた男の物語〜

タレスは今から2600年前、ギリシャのミレトス(現トルコ)に生まれました。

タレスの家は裕福な商売人の家庭で、その商売のお手伝いをしていたそうです。

そんなある日、タレスは商売のお手伝いの一環でエジプトへ行くこととなります。

これがタレスの人生は大きく変えるのでした。

補足ですが、昔は外国や外の土地へ行って学問を学ぶ「遊学」という文化がありました。

その遊学先として、エジプトへ行く人が多かったそうなので、もしかしたらタレスも遊学の目的があったのかもしれません。

タレスは渡航したエジプト先のとある人物と出会い、意気投合。仲良くなります。

※このとある人物について詳細はわかりませんが、聖職者や神に使えた神官ではないかと考察しています。

タレスとその人物は和気あいあいとやりとりが続いたある日、その人物は一冊の本を取り出し、こう言いました。

「これは非常に珍しい本だ、中身は誰にも見せることができない」と。

マルタ

マルタいやいや、じゃあ見せるな。余計見たくなってしまうだろうよぉ!

と思いますよね。笑

きっとタレスもそう感じたのでしょう。

タレスは「貸してよ」とその人物に頼みましたが、一言「ダメだ」と断られてしまいます。

気になったタレスは、何十回も何百回もお坊さんに見せてくれるよう交渉しまくりました。

結果、タレスの勝利。お坊さんはタレスの熱意に根負けし、ついにその本を貸してあげることにしました。

タレスの知識への欲求がハンパないことがわかりますね苦笑

この本を読んだタレスは、それはもう!とてつもない衝撃を受けました。

なんとその本には、いろんな数学・天文学などの定理が書かれていたのです。

その数々の自然科学の知識に夢中になったタレスはずーっと読み漁り続け、ついにその内容を全て覚えてしまったのでした。

哲学や数学、天文学などありとあらゆる自然科学の知識を身につけ、のちに後世に語り継がれる大賢者になったのでした。

※ちなみに、古代ギリシャの7賢人の1人として数えられています。

タレスの逸話

タレスにまつわる逸話は数々ありますが、その中でも有名な逸話をご紹介します。

【逸話1】棒切れ1本でピラミッドの高さを測る

タレスはエジプットにて見たピラミッドに感銘を受けました。

おぉ…なんと美しい…!

そして、こう思ったそうです。

あぁ〜、ピラミッドの高さ測ってみて〜

さすが数学者!好奇心のままに動かされるのは素晴らしいですね。

とはいえ、ピラミッドはめちゃくちゃデカいです。

どうやって測ったか?

よじ登って測るのか?

周囲をぐるぐる回りながら測るのか?

いいえ、天才タレスには棒切れ一本で十分でした。

ここで活用したのが「相似」という考え方です。

おそらく中学で一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

この相似という考えは、簡単に言えば図形の比率です。

この比率を活用してピラミッドの高さを測ったのでした。

太陽と比例を活用する方法です。

やり方はシンプル。

①まずは太陽の位置を確認します。

この方法は太陽の力が欠かせません。

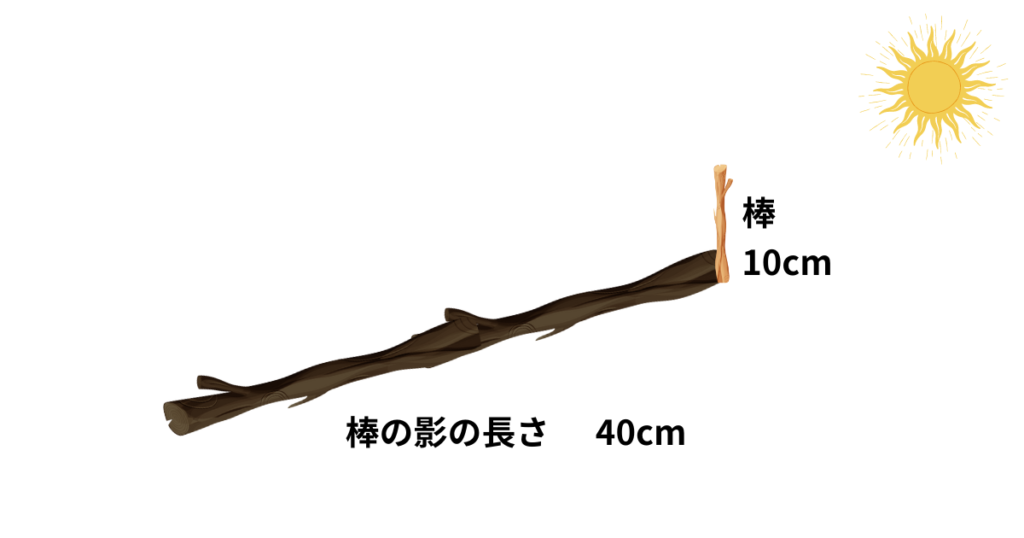

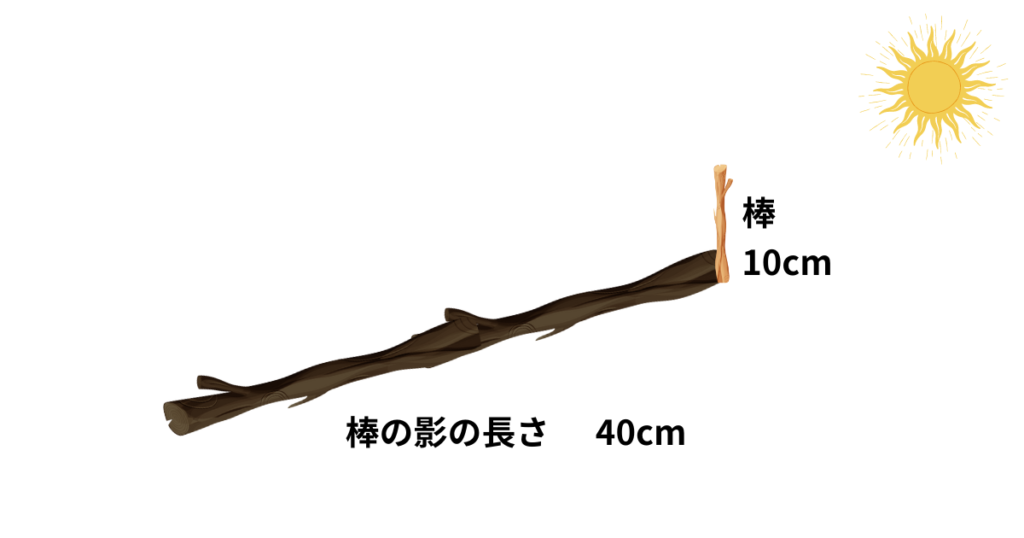

②棒を立てます。

近くにある何か木の棒を拾います。仮にその棒の長さが10cmとしましょう。

その棒を地面に立てて、太陽によってできる棒の影の長さを測っていきます。

その影の長さがもし40cmだったとします。

そうすると、影の長さは棒の長さの4倍という関係性になりますね。裏を返せば、棒の長さは影の長さの4分の1ということでもあります。

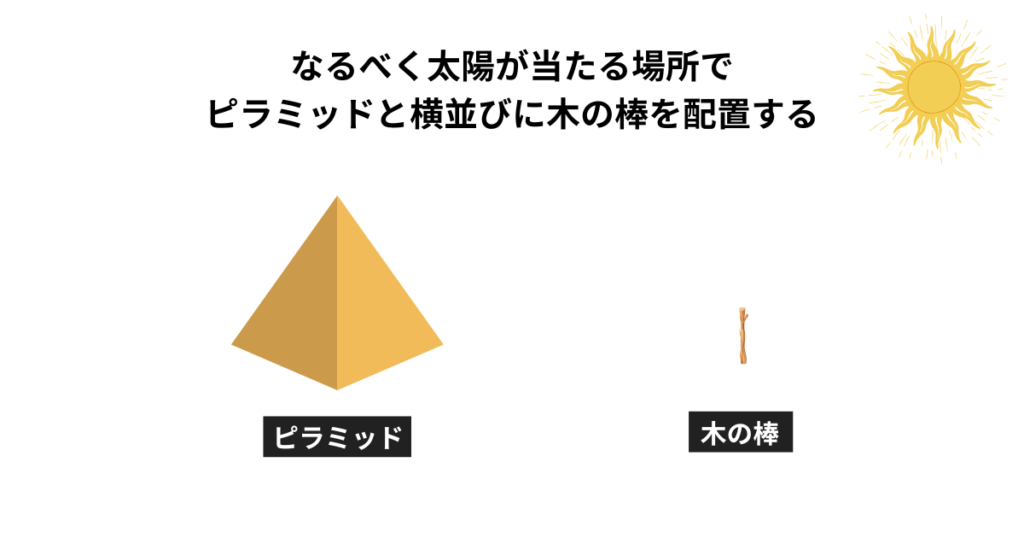

なるべく太陽の光が当たる方向に、そしてピラミッドと横並びになるような場所に木の棒を立てることがポイントです。

③ピラミッドの影の長さを測ります。

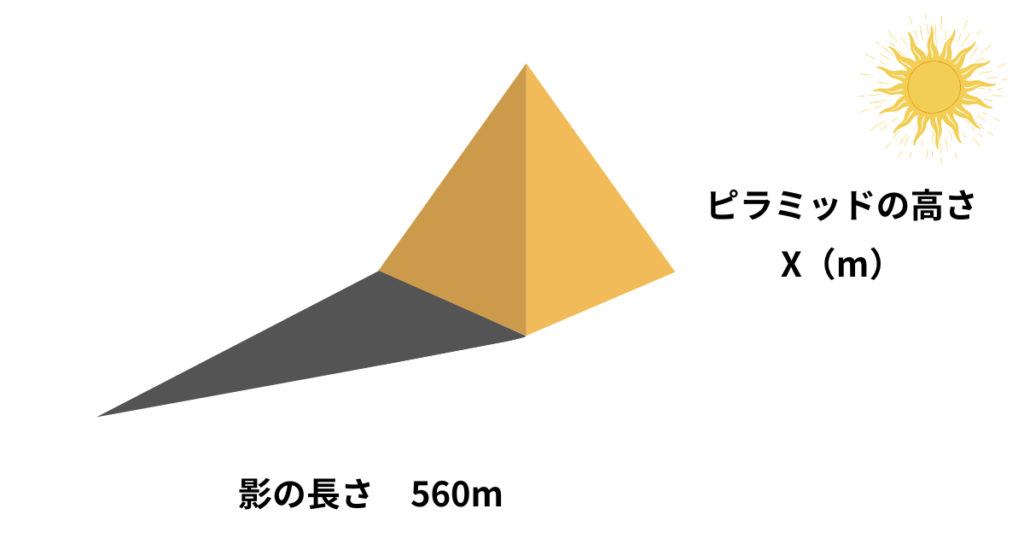

求めたいピラミッドの高さをXとします。(要は未知数だということです)

今度は太陽によってできたピラミッドの影の長さを測ります。

さすがにピラミッドの影の長さは長いですが、がんばりましょう!タレス!

仮にピラミッドの影の長さを測った結果、560mだったとします。

ここで思い出してみて欲しいのです。

木の棒の影の長さは木の棒の長さの4倍、つまり木の棒の長さは影の長さの4分の1でしたね。

ということは、太陽によってできる影の長さと、その物体の長さには4:1の関係がなり立っていると言えます。

ピラミッドの影の長さは560mでした。

ということは560を4で割ればピラミッドの高さを導き出せるということなのです。

今回だと具体的には、ピラミッドの高さは560÷4=140と導かれます。

このようにしてタレスはピラミッドの高さを測ったのです。

ちなみに、クフ王のピラミッドの高さは139mです

この図形の比例・比率を活用するアイデアはタレスが初めて活用しました。

当時そのアイデアは画期的で、それ以降、後の数学者・哲学者がこぞって扱う概念となりました。

そして現在も「相似」と言われる概念となっています。

僕はタレスのマネをして、福岡タワーの体積を測ってみました。

もしよければぜひ読んでみてください笑

【逸話2】オリーブの収穫時期を予言し大金持ちに

哲学ブーム真っ盛りの時代、タレスは常々、知識の重要性をいろんな人に説いていました。

ですが、一部の人から批判を受けることになります。

じゃあ、なんで知識人のお前は貧乏なんだよw!

実家が裕福にも関わらず、なぜかタレス本人は金欠生活をしていたそうです。

マジで変人だこれ。

しかし、貧乏人と言われたタレスはブチギレ。

腹を立てたタレスは、数学・天文学の知識を活用し、なんと一気に大金持ちになるのでした。

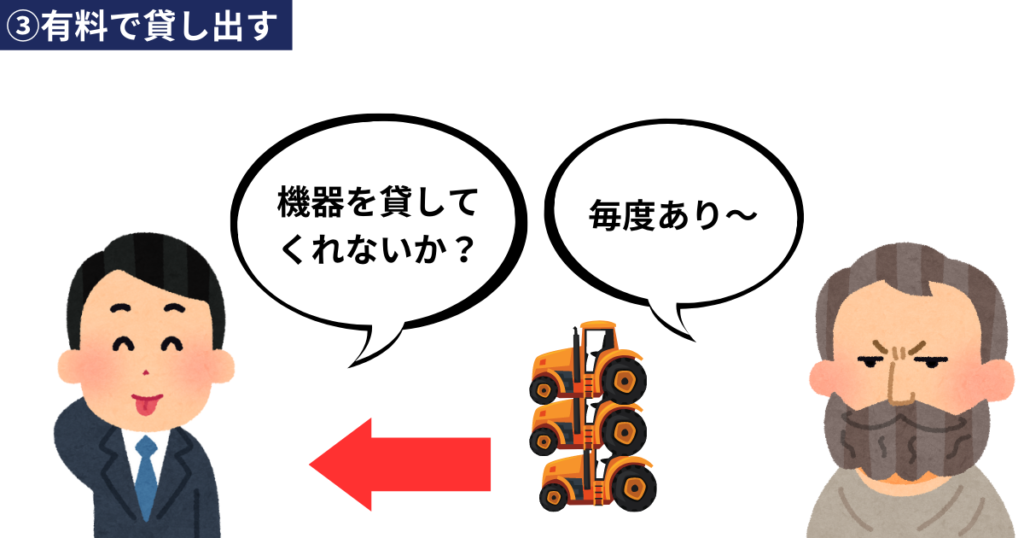

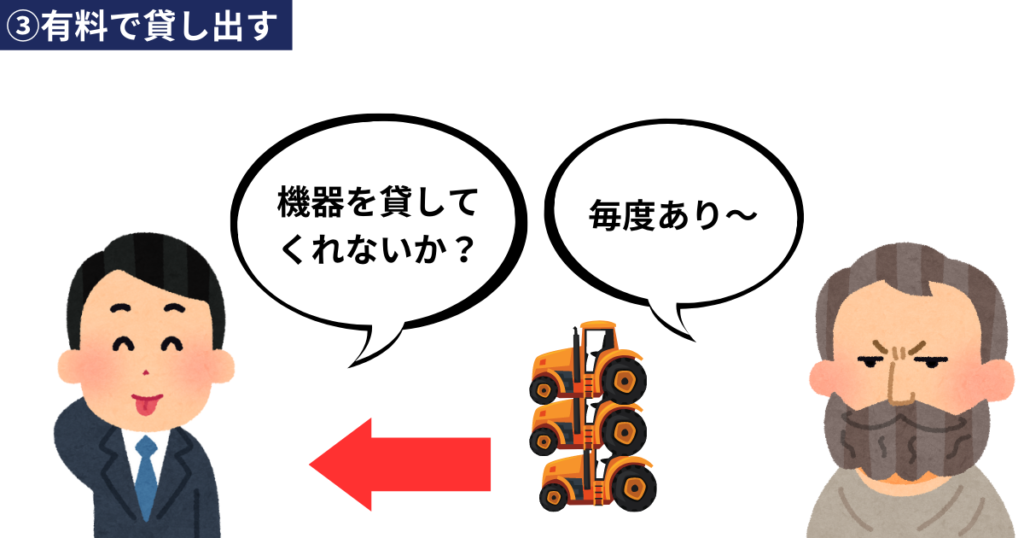

その方法は農作機器のレンタルでお金を稼ぐ方法でした。

まずタレスは天文学の知識を活用し、オリーブの収穫時期を予測しました。

次にタレスは、農家から収穫機を買い占めます。

オリーブが育つ時期になると、収穫機を求める人たちがタレスの元へ集まり、収穫機を貸してくれるように懇願しました。

その人たちへ有料で機器を貸し出すことで財を成すほどのお金を手に入れたのでした。

タレスは先物取引の先駆者と言われています

お金には興味ないけど、本気出せば莫大なお金を稼げてしまう。

こうして、貧乏だと批判してきた人たちを黙らせたそうです。

【逸話3】日食を予言し、戦争を止める

タレスは言いました。

「(紀元前585年)5月28日には、真昼であるのにかならず太陽は光を失い、急に夜が訪れ、星が輝くであろう」と。

はぁ?真昼に星?そんなのありえねーだろ!

と当時の人々は思い、ついには「タレスは狂人だ」と言い出す人も現れます。

ところが当日の5月28日、本当に真昼にも関わらず空には星が輝き始めたのでした。

この出来事によって、多くの人々はタレスの知識を賞賛するようになりました。

ちなみに、この日はリディアとメディアという国同士の戦争が起こっていたのですが、急に夜が訪れたため、戦争が終わったそうです。

ヤベェ、神が怒った!

と戦争に参加していた人たちは思ったそうです。

そして、これもタレスが予言してくれたおかげだと、タレスは賞賛を浴びることとなりました。

ちなみに、紀元前585年5月28日に起こった日食は「タレスの日食」と呼ばれており、研究は今なお続いているそうです。

【逸話4】数学における「証明」スタイルを確立させる

証明とは定理や法則が正しいことを証明する根拠を示す論理構築の手法です。

おそらく、学生の頃に「〜〜を証明せよ」みたいな問題見たことがあると思いますが、その「証明」ですね。

数学の定理や法則は紀元前の時代から、すでに発見されていました。

しかし、残念なことにそれを証明するスタイルがありませんでした。

厳密にいえば帰納法と言われる方法ならありました。

具体的な事例をいくつか挙げて、正しさを証明する方法です。

帰納法をザックリ説明すると…

①丸田株式会社の田中さんは元気がいい

②丸田株式会社の伊藤さんも元気がいい!

③すなわち、丸田株式会社の人たちはみんな元気がいい!これは普遍の定理なり〜

と具体事例から共通点をあぶり出す証明方法

もちろん、帰納法はある程度は正しいと思います。

ですが、普遍的に正しいとは言い切れませんでした。

もしAという法則が存在したとしても、Aの法則に当てはまらない事例が見つかったならば、Aの法則が正しいとは言い切れなくなってしまいますよね。

なので論理性における欠点があったのです。

そこに「待った!」をかけたのがタレスでした。

どんな時でも確実に成立する証明スタイルを確立したのです。

このスタイルが現在の数学でも生かされています。

つまりは、タレスは物事の厳密さにこだわったということですね。

【逸話5】「万物は〇〇である」シリーズを始める

タレスは人類で初めて、知性や論理を用いてこの世界を解き明かそうとした人物だと言われています。

その中でも有名なのは「万物は水である」。つまり、この世のすべては水からできていると主張したということです。

タレスはこのような理論を提唱しました。

つまり、世の中の全ては水から出来上がっていると、彼は主張したのです。

え?あの石も元は水ってこと?そんなアホな

何言ってんだ!?そんなことよりもっと社会に役立つことやれよ

あの厳密さを追求するタレスもついに狂ったか!?

と批判する声もあったそうです。

もちろん、ただ適当に言っているわけではありませんよ。

タレスの主張はこうです。

海水が太陽によって蒸発し、雲となりそして雨へ。

その雨が大地に染み込んだ結果、生物や植物が誕生し、人間も誕生したのではないかという考えです。

この説はもちろん正しいかどうかと言われれば怪しいです。

この主張に対して、もちろん反論はあります。

「いや待て、水が太陽によって蒸発するということは、蒸発させるエネルギーはどこからきてるんだ?これは火も必要じゃないか?」

「雨を下に落とすエネルギーはどこから来てる?」

「地面に染み込むメカニズムは一体何であろうか?」

「地面に染み込んだ水から生命が誕生するプロセスをもっと詳しく!」

なんて反論がおそらく当時もあったものと思われます。

しかし、当時はそのような理性や論理を用いて世の中を究明しようとする思想は新しいものでした。

だからこそ、彼の主張に異論を唱えながらも、「空気からできている」と主張する哲学者アネクシメネス、「アペイロン(無規定・無限のもの)からできている」と主張する哲学者アナクシマンドロスなど、非凡の頭脳を持つ賢者が次々と現れ始めたのです。

このような、万物の根源を突き止めようとする思想を「ミレトス学派」と言われます。

このように、哲学的な問いを投げて、あーでもない・こーでもないと議論しながら理論を発展させようとする知恵の文化の始まりがタレスだったのですね。

【番外編】溝にハマり笑われるタレス

とてつもなく頭の良いタレスですが、実はポンコツエピソードもあります。

ある日、空を眺め考え事をしながら歩いていると、なんと溝にハマってしまったのです。

そこを通りかかった、女性に「遠くの星のことはよく知っているのに、目の前の溝には気づけないのね」と笑われたというエピソードもあります。

この話はプラトンの書籍から語られている内容のため、真偽は定かではありません。

しかし、タレスって変人なんだなぁと思わざるを得ませんね。笑

タレスが生み出した「タレスの定理」とは

タレスの定理とは今なお数学で活躍している定理です。

タレスの定理はいくつかありますが、その中でも有名な定理は、「半円に内接する三角形は直角三角形である」というもの

つまりはこれです。

中学の図形問題でかなーり活躍する定理です。

他にも、

- 円の直径は円を二等分する。

- 二等辺三角形の底角は等しい

- 2本の直線が交わってできた対頂角は等しい

など、このような図形で有名な定理のいくつかはタレスが発見しています。

ちなみに、当時は三角形や図形の知識を活用して、建物や建築をしていました。

特に直角90度は建築においても重要な役割を持っていたので、タレスの定理はとても便利になったのではないかと思われます。

タレスが未来に残したもの

そんな数々の伝説をつくったタレスですが、その後ピタゴラスに数学の全てを伝授します。

ちなみに、ピタゴラスとは、かの有名な「三平方の定理」を証明した数学者です。

ピタゴラスは数を研究し、色々な定理や数秘術などを研究し、世に発表していきます。

タレスはピタゴラスを偉大な数学者へ育てるため、タレス自身の知識・経験を後世に託すのでした。

まとめ

この記事では、数学の始祖・哲学の父と呼ばれる偉人タレスの生い立ちや逸話、有名定理をご紹介しました。

- タレスは数学・哲学・天文学の知識を持った賢人である

- エジプトの高さを棒切れ1本で測る

- オリーブの収穫時期を予測して財を成す

- 日食を予言して、戦争を止める

- 証明スタイルを確立させる

- 万物は水であるを提唱

- タレスの定理を発見する

などなど、このような伝説があります。

タレスはさまざまな考え方を編み出した数学者・哲学者の祖なので、ぜひタレスに対していろんな情報を調べてみてください。